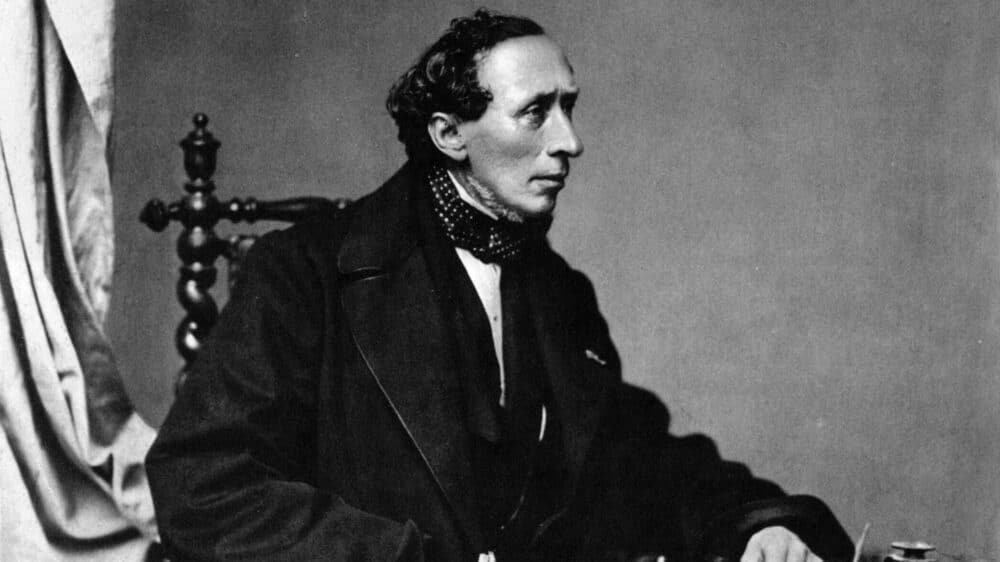

Hans Christian Andersens Märchen gelten als Klassiker der Weltliteratur – und sind weit mehr als Kindergeschichten. Der Schriftsteller wurde 1805 im dänischen Odense als Sohn eines armen Schuhmachers und einer alkoholkranken Wäscherin geboren. Er wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf. Nach dem Tod des Vaters zog er im Alter von 14 Jahren nach Kopenhagen. Versuche, in der Stadt als Schauspieler, Balletttänzer und Sänger zu arbeiten, scheiterten. Der damalige Direktor des Kopenhagener Königlichen Theaters, Jonas Collin, nahm den Jungen in seine Obhut und in sein Haus auf.

Nach dem Besuch zweier Lateinschulen studierte er an der Universität Kopenhagen. Sein schriftstellerisches Debüt war 1829 mit der Veröffentlichung der „Fodreise“, einer Art Roman mit seltsamen Ereignissen rund um eine nächtliche Wanderung durch Kopenhagen. Andersens literarischer Ruhm wuchs ab Mitte der 1830er Jahre, als seine Romane in Deutschland große Verbreitung fanden. Ab 1839 waren es die Märchen, die ihm einen außergewöhnlichen Ruf verschafften. In England und Amerika gelang ihm der Durchbruch mit Märchen etwa Mitte der 1840er Jahre. Insgesamt unternahm er etwa 30 Auslandsreisen.

Undogmatischer Glaube

Über seine Religiosität schreibt das „Hans Christian Andersen Centre“ (HCAC) in Odense: „Sein religiöses Empfinden, das all seinen Schriften zugrunde liegt, entspringt einer undogmatischen Form des Christentums, einer Religion des Herzens und der mit der menschlichen Natur und der uns umgebenden Natur verbundenen Gefühle als Ausgangspunkt der Sehnsucht nach Gott […] . “ In seiner religiösen Haltung sei Andersen alles andere als kindisch oder naiv gewesen, wie ihm oft fälschlich vorgeworfen wurde. Andersens Glaube sei jedoch nicht unangefochten gewesen. Dies offenbarten seine Tagebücher, Erzählungen und Romane. Darin fänden sich immer wieder „Äußerungen von Bitterkeit, Skepsis, Existenzangst und Leere“.

Laut HCAC lehnte der Schriftsteller das Dogma der Dreifaltigkeit ab und sprach selten vom Heiligen Geist. Auch Jesus habe er als einen „auserwählten Menschen“ angesehen. Andersen glaubte an einen gütigen, allgegenwärtigen Gott, den man eher mit dem Herzen als mit dem Verstand erreichen könne.

Andersens Religiosität fand Eingang in seine literarischen Werke. Mit einer umfangreichen Konkordanz belegt das HCAC, dass in einer Vielzahl seiner Erzählungen religiöse Motive auftauchen – Engel, Gebete, Erlösung, aber auch apokalyptische oder moralische Szenen. Der Tod ist bei Andersen oft kein Ende, sondern ein Übergang. In den Erzählungen und Geschichten können dabei abergläubische Elemente und christliche religiöse Motive nebeneinander existieren. Andersen lebte eine Spiritualität, die sich zwischen Poesie, Naturbetrachtung und existenzieller Sehnsucht hin und her bewegte, aber vor Dogmen versperrte.

In seinem Märchen „Der Engel“ begleitet ein gestorbener kleiner Junge einen Engel auf dem Weg in den Himmel. Sie sammeln auf Erden Blumen – auch eine verwelkte, die einst einem kranken Kind Trost gespendet hat. Diese Blume wird als die schönste bezeichnet. Es sind Bilder voller Demut, Mitgefühl – und einer tiefen Hoffnung auf Sinn, auch im Schmerz. In „Die Schneekönigin“ liest am Ende die Großmutter laut aus der Bibel: „Werdet ihr nicht wie die Kinder, so werdet ihr das Reich Gottes nicht erben!“

Biblische Motive

In einer wissenschaftlichen Arbeit unter dem Titel „On the Infusion of Biblical Themes into H. C. Andersen’s Tales“ zeigt Marta Vartolomei von der Queen Mary University of London, dass Andersens Erzählungen tief vom christlichen Glauben geprägt sind. Während die Forschung bisher meist biografische oder psychologische Zugänge bevorzugte, rückt Vartolomei gezielt die religiösen Motive in den Mittelpunkt. Ihre zentrale These: Die biblischen Elemente in Andersens Werk offenbaren seine enge persönliche Bindung zum Christentum und gewinnen im Licht der Bibel und seiner autobiografischen Schriften besondere Bedeutung.

Vartolomei untersuchte insbesondere die Märchen „Die Schneekönigin“ und „Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern“. Beide Werke, so zeigt sie, sind durchzogen von christlichen Symbolen und Verweisen. Bei der „Schneekönigin“ finden sich demnach mindestens 20 verschiedene religiöse Motive in über 40 Textstellen – darunter Engel, Gebete, die Bibel, Gott, Himmel und das Böse in Gestalt des Teufels. In einer entscheidenden Szene wird Gerda durch ihr Gebet von Engeln vor den todbringenden Schneeflocken beschützt. Auch Bibelverse werden zitiert. Die Hauptfiguren – vor allem Gerda – werden als gläubige Kinder dargestellt, deren Vertrauen in Gott eine zentrale Rolle in der Handlung spielt.

„Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern“ zeige auf wenigen Seiten eine ähnlich dichte religiöse Symbolik. Motive wie Weihnachten, das Leben nach dem Tod, Himmelfahrt und Gebet sind eng miteinander verwoben. Die Hauptfigur, ein armes Mädchen, stirbt in der Kälte, doch die Erzählung lenkt den Blick des Lesers auf das Jenseits: „ … dort war weder Kälte, noch Hunger, noch Angst – sie waren bei Gott.“ Dieser Satz paraphrasiere Offenbarung 21,4 und verweise deutlich auf das christliche Heilsversprechen.

Zur Untermauerung ihrer These bezieht sich Vartolomei auch auf Andersens Autobiografien, in denen der Schriftsteller über sein Vertrauen auf Gott spricht. Vartolomei deutet die Aussagen als Belege für die religiöse Grundhaltung des Autors. Auch in Briefen und Begegnungen mit Zeitgenossen wird seine christliche Überzeugung thematisiert.

Trotz der Fülle an christlichen Bezügen sei die Religiosität in Andersens Werk bislang nur von wenigen Forschern gründlich untersucht worden. Vartolomeis Arbeit schließt diese Lücke, indem sie zeigt, dass Andersens Märchen nicht nur von christlichen Werten erzählen, sondern in ihrem Kern ein literarisches Zeugnis seines Glaubens darstellen.

Auch die Natur war für Andersen ein Spiegel des Göttlichen. In seinen Reiseberichten beschreibt er Landschaften wie Kathedralen, Pflanzen wie liturgische Zeichen. Die Berge in der Schweiz, das Meer in Italien, selbst das Geräusch von Kinderstimmen in der Kopenhagener Gasse – alles war für ihn Ausdruck einer höheren Ordnung.

Unerfüllte Liebe

Andersen blieb wohl zeitlebens ein Außenseiter – ein Gefühl, das er nicht zuletzt in seinem berühmten Märchen „Das hässliche Entlein“ verarbeitet hat. Seine Tagebücher und Briefe belegen, wie sehr ihn Einsamkeit, Unverstandensein und das Gefühl, nirgends dazuzugehören, prägten – seelische Zustände, die er häufig religiös deutete. Mit 25 Jahren lernte Andersen Riborg Voigt kennen, die Schwester eines Studienfreundes, und verliebte sich in die junge Frau. Allerdings war Riborg bereits einem anderen versprochen. Den Abschiedsbrief seiner unerfüllten Liebe bewahrte der Unglückliche sein Leben lang in einem Ledersäckchen auf, das er in der Nähe seines Herzens bei sich trug.

Andersen blieb sein Leben lang unverheiratet. In der Wissenschaft wird seit dem 19. Jahrhundert darüber gestritten, ob Andersen homosexuell gewesen sei. Das HCAC bezeichnet es als „falsch, ihn als homosexuell zu bezeichnen und zu behaupten, er habe körperliche Beziehungen zu Männern gehabt“. Das hätte „seinen moralischen und religiösen Vorstellungen völlig widersprochen“.

Hans Christian Andersen war ein Dichter mit tiefer Religiosität. Er starb siebzigjährig als international verehrter und anerkannter Schriftsteller am 4. August 1875 in Kopenhagen. Sein Leichnam wurde auf dem Kopenhagener Assistenzfriedhof beigesetzt. Zum literarischen Vermächtnis des Dänen gehören mehr als 150 Märchen, fünf Reisebücher, sechs Romane und mehr als 1.000 Gedichte. Seine Werke wurden in mehr als 80 Sprachen übersetzt und in Bearbeitungen für Theater, Ballett, Hörspiel und Film weltweit bekannt.