Die Reformation begann 1517 mit Luthers Thesen. 1520 nahm er sich die Sakramentenlehre vor, hielt an Taufe und Abendmahl fest, erwog auch, am Bußsakrament festzuhalten, verwarf aber Firmung, Ehe, Letzte Ölung (Krankensalbung) und Weihe im Sinne eines Sakraments als unbiblisch. Gleichzeitig formulierte er zwei Grundsätze, die das Reformationsgeschehen fortan begleiteten: das Schriftprinzip und das allgemeine Priestertum.

Unter Ersterem versteht man den Grundsatz, die Heilige Schrift zum alleinigen Maßstab theologischer Lehre und kirchlicher Praxis zu erheben und alle Lehren und Praktiken abzulehnen, die sich im Laufe der Geschichte entwickelt, aber keine biblische Grundlage hatten oder der Bibel sogar widersprachen. Die Lehre vom allgemeinen Priestertum besagte, dass es in der Kirche eigentlich keinen Unterschied zwischen Priestern und Laien, zwischen Gelehrten und einfachen Gläubigen gibt, sondern dass alle Priester sind und damit direkten Zugang zu Gott haben – und alle durch den Heiligen Geist gelehrt und damit fähig sind, die Schrift auszulegen.

Damit hatte Luther, ohne es zu wollen, auch den Grund gelegt für das Entstehen der vor allem von Laien getragenen, streng an der Bibel orientierten Täuferbewegung. Als Luther, nachdem er sich im April 1521 auf dem Reichstag von Worms geweigert hatte, seine Lehren zu widerrufen, vom Mai 1521 bis zum März 1522 auf der Wartburg versteckt wurde, traten in Wittenberg Tuchmacher aus Zwickau auf und erregten mit religiösen Reden Aufsehen. Sie stellten auch die Kindertaufe in Frage und beeindruckten mit ihren Argumenten Luthers wichtigste Mitstreiter Philipp Melanchthon und Andreas Bodenstein, genannt Karlstadt.

Täuferjubiläum

In diesem Jahr erinnert die reformatorische Täuferbewegung an ihre 500-jährige Geschichte. 1525 fanden in Zürich die ersten Glaubenstaufen von Erwachsenen statt. „Gewagt!“ steht als Motto über dem Jubiläum. Das bezieht sich einerseits darauf, was Täufer für ihre Ideale von Religionsfreiheit und einem mündigen, gewaltfreien, konsequent an der Bibel ausgerichteten Leben in Kauf genommen haben. Es soll aber auch zur Auseinandersetzung damit anregen, was Christsein im täuferischen Sinne heute bedeutet. Das Jubiläum stellt seit 2020 jedes Jahr unter einen Themenschwerpunkt.

Am 21. September findet in Hamburg ein zentraler Gedenkgottesdienst sowie ein Festakt mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier statt. Neben Mennoniten, Hutterern und Amischen stehen auch andere Freikirchen wie Brüdergemeinden und Baptisten in der Tradition der Täuferbewegung. Hintergründe und Material zum Jubiläum bietet die Website taeuferbewegung2025.de

Es lag wirklich nahe, nach dem Ablass, der Heiligenverehrung und dem Zölibat nun auch die Kindertaufe – nicht die Taufe an sich, aber die Taufe von Kindern – zu den unbiblischen Missständen zu rechnen, die es zu beseitigen gelte. Im März kehrte Luther nach Wittenberg zurück und nahm die Zügel wieder in die Hand. Den von einigen gewollten schnellen und radikalen Veränderungen erteilte er eine Absage und wies auch entschieden die Infragestellung der Kindertaufe zurück. Die Zwickauer zogen weiter, Melanchthon lenkte ein und Karlstadt, bei seinen Überzeugungen bleibend, zog sich zurück.

Konsequent an der Bibel orientiert

Zur Entstehung einer Täuferbewegung kam es in Wittenberg nicht. Eine eigentliche Täuferbewegung, in der die Kindertaufe abgelehnt und nicht mehr praktiziert wurde und Erwachsene getauft wurden, entstand erstmals im Umfeld des Züricher Reformators Ulrich Zwingli. Dieser hatte 1519 eine prominente Pfarrstelle in Zürich übernommen, las Luthers Schriften und wandte sich 1520/21 der Reformation zu. 1523 begann die evangelische Umgestaltung der Gottesdienste und der Kirchengebäude.

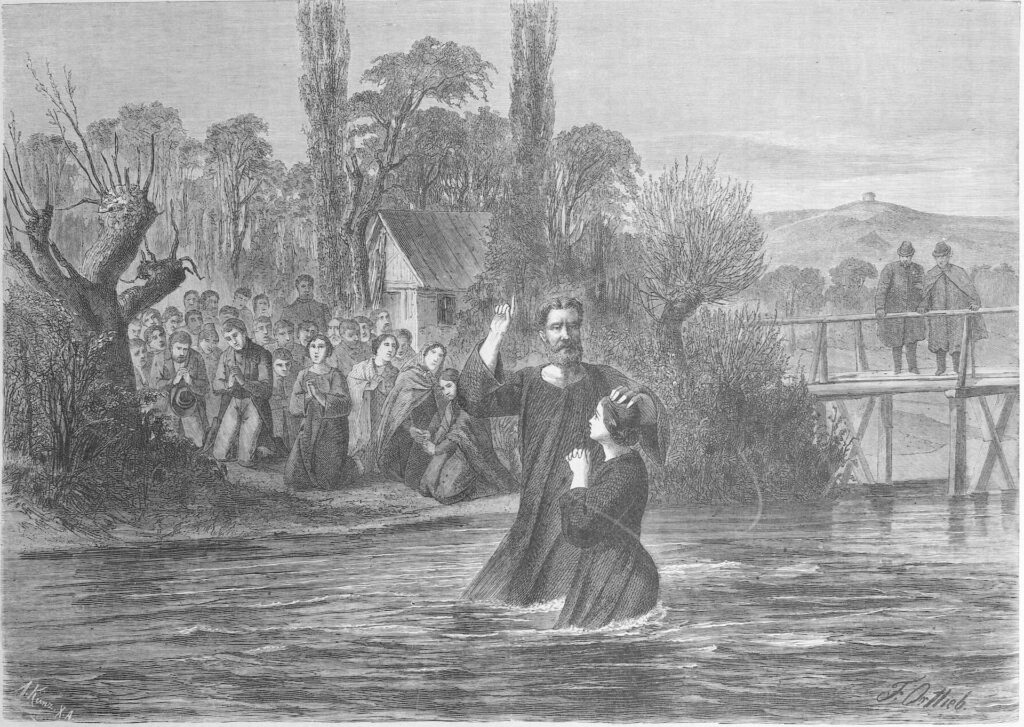

Wie in Wittenberg schon 1521/22 wurde nun auch in Zürich die Kindertaufe in Frage gestellt. Auch Zwingli selbst hatte zunächst Zweifel, entschied sich aber wie Luther, an ihr festzuhalten. Einige seiner Anhänger blieben aber bei ihrer kritischen Haltung, und 1525 wurde erstmals demonstrativ ein Erwachsener getauft. Empört sprachen die Gegner von einer Wiedertaufe und erhoben den Vorwurf der Gotteslästerung und des Aufruhrs.

Die Kindertaufkritiker jedoch sahen an Kindern vollzogene Taufen als ungültig, da unbiblisch, an und fragten darüber hinaus nach Beweisen dafür, dass sie als Kind wirklich getauft worden waren. Solche Nachweise gab es nämlich nicht, da es noch keine Taufregister gab, und in der Tat gab es wohl viele Menschen, die als Kinder gar nicht getauft worden waren, bei denen die Taufe aus Nachlässigkeit unterblieben worden war.

1527 wurde der „Wiedertäufer“ Felix Manz mit dem Tode bestraft. Er wurde in der durch Zürich fließenden Limmat ertränkt. Trotz der Verfolgungen hielt sich im Umfeld Zwinglis die Kritik an der Kindertaufe. Unter Balthasar Hubmaier wurde 1525 in der Stadt Waldshut eine von täuferischen Gedanken geprägte Reformation durchgeführt. Auch in Mähren formierten sich Täufergemeinden. 1527 versammelten sich Anhänger der Täuferbewegung in Schleitheim, einem kleinen, zwischen Waldshut und Konstanz gelegenen Ort, und formulierten ein Bekenntnis ihres Glaubens.

Spätestens mit diesem Bekenntnis wird deutlich, dass es den Täufern nicht nur um die Frage Kinder- oder Erwachsenentaufe ging, sondern um ein Leben, das sich konsequent am Neuen Testament orientiert, also auch an der Bergpredigt, und am Vorbild der Urgemeinde. Dazu gehörte die Ablehnung von Gewalt, insbesondere des Kriegsdienstes, aber auch die Weigerung, Eide zu leisten. Angestrebt wurde der Aufbau reiner, wahrhaft christlicher Gemeinden, wozu auch der konsequente Ausschluss (Bann) derer gehörte, die sich nicht an die Regeln hielten.

Todesstrafe für „Wiedertäufer“

Im Jahre 1529 befasste sich ein Reichstag in Speyer mit dem Thema. Gemeinsam beschlossen katholische wie evangelische Fürsten und Städte, „Wiedertäufer“ ebenso wie „Wiedergetaufte“ und Eltern, die ihre Kinder nicht zur Taufe brachten, mit dem Tode zu bedrohen. Zahlreiche Todesstrafen wurden tatsächlich vollstreckt. Ein Jahr später distanzierten sich die lutherischen Reformatoren im „Augsburger Bekenntnis“ von den „Wiedertäufern“ und „verdammten“ deren Ansichten zum Kriegsdienst und zum Eid.

Die Reformatoren sahen die Täufer nicht, wie man vermuten könnte, als Ketzer, sondern als Gotteslästerer und Aufrührer an, taten sich aber durchaus schwer damit, die Kindertaufe zu verteidigen. Man argumentierte mit der angeborenen Erbsünde, deren Macht über den Einzelnen erst durch die Taufe gebrochen werde. Als biblische Begründung zog man das Jesuswort „Lasset die Kinder zu mir kommen …“ (Lukas 18,16) heran.

Ferner galt die Legitimität der Kindertaufe dadurch als bewiesen, dass es so viele vorbildliche Christen gegeben habe und gibt, die als Kinder getauft worden seien. Und dem Zusammenhang von Taufe und Glaube meinte man, damit gerecht zu werden, dass man auf den Glauben der Eltern, der Paten und der Gemeinde verwies oder auf die Möglichkeit eines auch im Säugling schon vorhandenen, da von Gott geschenkten, nur noch nicht ausgedrückten Glaubens.

Den Täufergruppen Süddeutschlands, der Schweiz und Böhmens gelang es nicht, stabile Strukturen aufzubauen. Der Verfolgungsdruck war zu groß. Gleichwohl gehen zwei Bewegungen, die es noch heute gibt, auf diese Zeit und diese Regionen zurück: die Amischen in den USA und die Hutterer in Kanada.

» Der Münster-„Tatort“ und das Täuferreich des Jan van Leyden

In der westfälischen Bischofsstadt Münster erlangten Täufer, die teilweise aus den Niederlanden stammten, im Jahre 1534 politische Macht. Sie errichteten, glaubt man den Berichten, eine Gewaltherrschaft, die nach einer längeren Belagerung von Truppen katholischer und evangelischer Fürsten gemeinsam niedergeschlagen wurde.

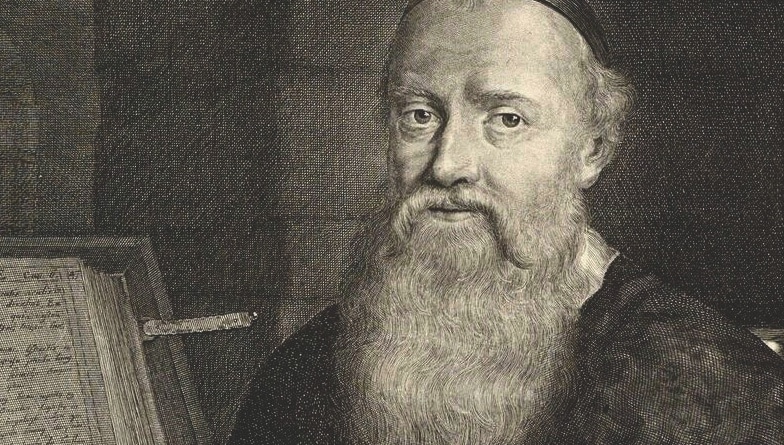

Eine neue und andere Dynamik entfaltete ein Neuansatz im Nordwesten Deutschlands und in den Niederlanden, wo Menno Simons, ein ehemaliger Priester, von 1537 an Kritiker der Kindertaufe sammelte und am Aufbau von Gemeinden arbeitete. In diesem stillen und friedlichen Neuaufbruch wurzelt die nach Menno benannte Kirche der Mennoniten, die heute weltweit in vielen Ländern existiert.

Von: Prof. i.R. Dr. Martin H. Jung; er war als Kirchenhistoriker an der Universität Osnabrück tätig, mehrere Jahre lang leitete er das Theologische Institut. Sein Text über die Täufer aus reformationsgeschichtlicher Sicht erschien zuerst 2020 im Heft „gewagt. mündig leben“ zum ersten Themenjahr des Täuferjubiläums.