Ist Jesus Christus Gott? Im 4. Jahrhundert war das eine zentrale Frage für die damals noch junge Kirche, die sich lange schwer damit tat, eine verbindliche Einigung zu finden. Schließlich drängte Kaiser Konstantin, der von 306 bis 337 n.Chr. regierte, auf eine Klärung und rief die Bischöfe im Mai 325 zum ersten Ökumenischen Konzil der Kirchengeschichte zusammen: dem Konzil von Nizäa (heute İznik in der Türkei).

Konstantin wollte die Streitigkeiten, besonders die unter Arianern – die die Wesenseinheit von Gott und Jesus als Irrlehre ansahen – und Trinitariern beenden. Fast 300 Bischöfe, mehrheitlich heidenchristlich, diskutierten über diese Frage zwei Monate lang. Ergebnis war die neue Einigkeit über die Lehre der Dreifaltigkeit – Gott als Vater, Sohn und Heiliger Geist – und das Nizänische Glaubensbekenntnis. Unter Konstantin wurde das Christentum außerdem anerkannte Religion im Römischen Reich.

Doch das Konzil von Nizäa läutete auch die Abnabelung des christlichen Glaubens vom Judentum ein, die fast 1.700 Jahre andauern sollte. Das Konzil befasste sich nämlich auch mit dem Fehlen des einheitlichen Kirchenkalenders. Das Resultat: Ostern sollte fortan auf einen Sonntag nach dem ersten Vollmond der Frühjahrs-Tagundnachtgleiche folgen und niemals zur gleichen Zeit wie das Passafest der Juden gefeiert werden.

Das Konzil von Nizäa

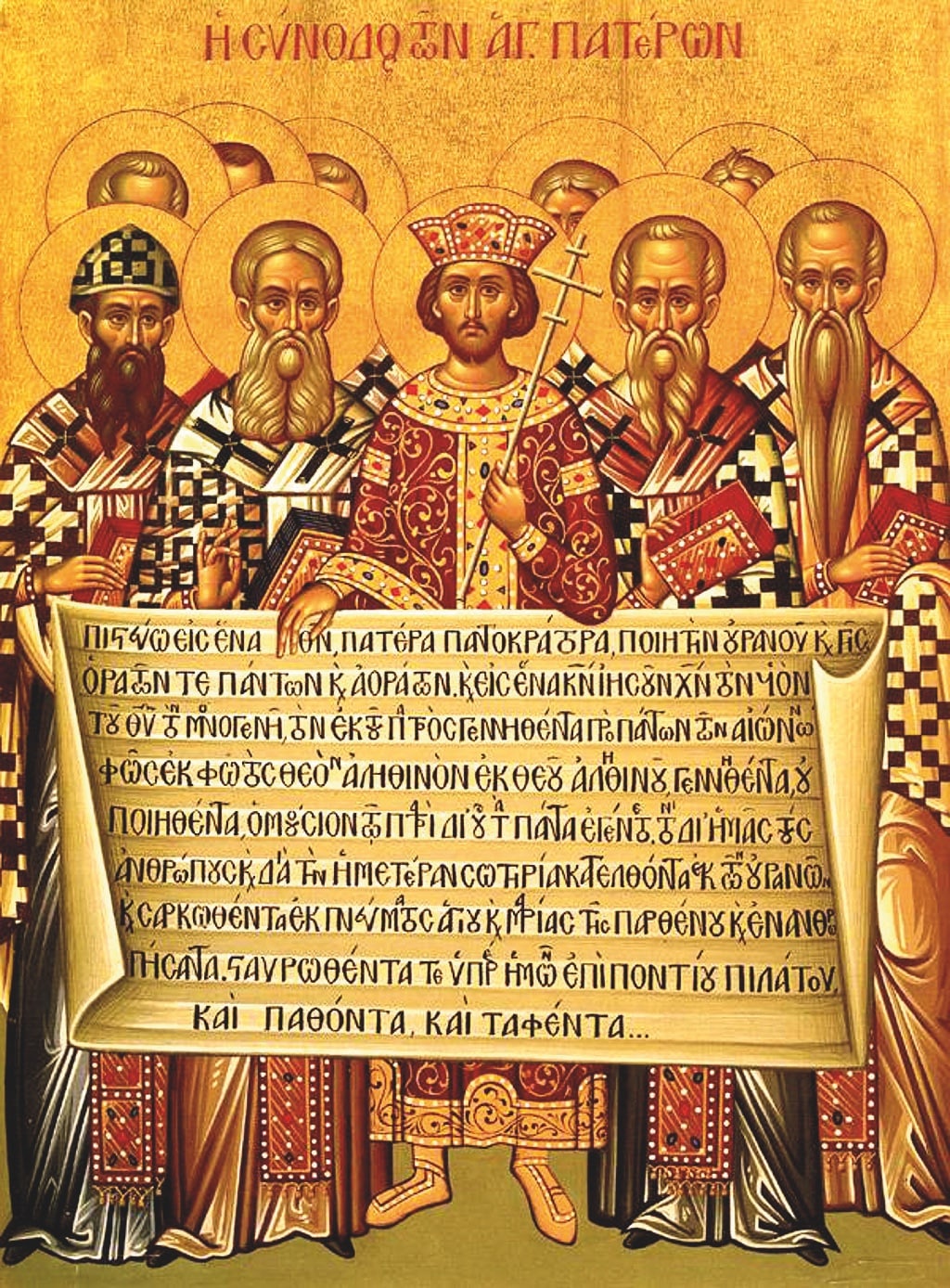

Der römische Kaiser Konstantin rief 325 Kirchenleiter aus den verschiedenen Teilen des Reiches zusammen. Überliefert ist die Zahl von 318 Teilnehmern. Es sollte den Frieden im Reich sichern, der auch durch theologische Streitfragen der jungen Christenheit bedroht war. Das Glaubensbekenntnis, das auf dem Konzil von Nizäa formuliert wurde, ist das älteste schriftliche, verbindliche Dokument, das über die Bibel hinaus Auskunft über den christlichen Glauben gibt. Nach einer Phase der Christenverfolgung band Kaiser Konstantin die christliche Religion an den Staat, was die Kirchengeschichte langfristig entscheidend beeinflusste. Diese Ikone (Bild unten) zeigt den Kaiser mit Bischöfen und dem Bekenntnis.

Ein judenfeindliches Schreiben Konstantins vom August 325 an die Kirchen zum Thema Ostern offenbarte die neuen antijüdischen Einstellungen. Darin hieß es: „Denn es erschien jedem eine äußerst unwürdige Tatsache, dass wir in diesem hochheiligen Fest den Gewohnheiten der Juden folgen sollten, die ihre Hände befleckt haben mit einem ruchlosen Verbrechen …, es ist nur gerecht, dass sie in ihrem Sinn erblindet sind.“

Der Vorwurf des „Christusmordes“ wurde schon von Bischof Melito von Sardes im zweiten Jahrhundert aufgeworfen und setzte sich bei Johannes Chrysostomos (347–407) nach der Zeit Konstantins fort. „Die Juden taugen nur noch für den Schlächter“, schrieb er in seinen „Acht Reden gegen die Juden“. Jüdische Christen nannten folglich im 4. Jahrhundert ihre Namen oft in „christliche“ Namen um, Israel wurde zu einem „christlichen“ Land voller Kirchen, der Sabbat zum Sonntag.

Dass Jesus jüdisch war, wurde im Nizänischen Glaubensbekenntnis unterschlagen. Bis dahin waren Judenchristen und Heidenchristen nämlich kaum voneinander zu unterscheiden gewesen. Die ersten Christen waren häufig einfach Mitglieder der jüdischen Gemeinschaft, feierten die jüdischen Feste und den Sabbat, denn auch Paulus empfahl den Heidenchristen die Feier des Passafestes: „Auch wir haben ein Passalamm, das ist Christus, der geopfert ist. Darum lasst uns das Fest feiern.“ (1. Korinther 5,7–8).

Eingepfropft in den Ölbaum

Die Trennung der Kirche von ihrer jüdischen Herkunft ereignete sich in drei Hauptbereichen: erstens durch Änderung des Kalenders und der religiösen Feiertage, zweitens durch eine veränderte Einstellung der Kirche gegenüber Juden und drittens durch strenge Vorschriften in Bezug des Umgangs zwischen Christen und Juden. Juden waren nur noch ein geduldetes, rechtlich benachteiligtes Volk. Diese Haltung ist umso erstaunlicher, als Paulus seine Haltung gegenüber Juden deutlich macht: Sie sind „Geliebte um der Väter willen.“ Er warnte vor Hochmut ihnen gegenüber. Im ersten Jahrhundert war es noch umgekehrt wie im 4. Jahrhundert: Die Heidenchristen, damals in der Minderheit, waren erleichtert, Teil des jüdischen Volkes Gottes und „eingepfropft in den Ölbaum“ sein zu dürfen (Römer 11,24).

In den folgenden Jahrhunderten nahmen die Israelvergessenheit der Kirche und die antijüdischen Tendenzen in allen Bereichen zu. Die neuen Regeln über die Stellung und Behandlung der Juden wurden 439 im Codex Theodosianus und 534 im Codex Justinianus festgehalten. Im Codex Theodosianus heißt es: „Kein Jude und kein Samariter darf … Ehren und Würden erlangen, keinem soll ein ziviles Verwaltungsamt offenstehen …Wir halten es für Unrecht, dass die Feinde der höchsten Majestät und der römischen Gesetze … die Macht haben, gegen Christen und oft sogar gegen die Vorsteher der heiligen Religion … zu richten und zu urteilen.“

Durchatmen und aufblühen konnten die Juden nur im 8. und 9. Jahrhundert unter den Karolingern und unter den Umayyaden in Spanien. Doch ab dem ersten Kreuzzug im 11. Jahrhundert nahmen Pogrome und Gräueltaten zu, die ihren Höhepunkt während der Inquisition (13. bis 15. Jahrhundert) erreichten und schließlich im Holocaust des Dritten Reiches gipfelten.

Versuch einer Versöhnung

Eine ausführliche Analyse des Verhältnisses zwischen Juden und Christen in den vergangenen zwei Jahrtausenden und der Geschichte des Antijudaismus bietet der Theologe Andreas Heimbichner, Leiter der Bibel- und Missionsschule Ostfriesland, in seinem Buch „2000 Jahre Juden und Christen. Zwei ungleiche Schwestern“. Gegenüber PRO sagt er zum Konzil von Nizäa: „Durch die Trennung von Ostern und Passah und durch die offizielle Einführung des Sonntages als Feiertag wollte man sich bewusst vom Judentum abgrenzen.“ Und weiter: „Nach dem Konzil folgten verstärkt gesetzliche verankerte Einschränkungen für jüdische Gemeinden und der Vorwurf des ,Christusmordes‘ gewann theologisch wie gesellschaftlich an Gewicht.“

Eine kritische Auseinandersetzung mit den Folgen des Konzils für das Verhältnis zum Judentum fehlt Heimbichner bei den diesjährigen Feierlichkeiten. Die damals begonnene Abkoppelung von den jüdischen Wurzeln wirkten bis heute nach: „Viele Gläubige kennen die Wurzeln ihres Glaubens kaum noch“, sagt er.

Doch es gibt Hoffnung: Seit spätestens der Jahrtausendwende macht sich in christlichen Gemeinden, insbesondere im evangelikalen Bereich, eine verstärkte Israelliebe und bewusste Rückwendung zum jüdischen Urglauben bemerkbar. Diese Tendenz wird bekräftigt durch Vereine wie die „Sächsischen Israelfreunde“, „Christliche Freunde Israels“ (CFI), Zedakah und den Ebenezer Hilfsfonds, deren Ziele die Versöhnung zwischen Israel und Christen sowie die Unterstützung von Juden ist.

Als Weg der Versöhnung berufen messianische Juden und Christen jetzt sogar ein neues Konzil ein, das „Toward Jerusalem Council II“ (TJCII). Vom 21. bis 23. Oktober soll das erste Gipfeltreffen in Jerusalem stattfinden und das Ende der getrennten Wege von Juden und Christen einleiten. Die Initiatoren erinnern mit der Namensgebung „Jerusalem II“ weniger an das Konzil von Nizäa, sondern an das erste Apostelkonzil in Jerusalem laut Apostelgeschichte 15, bei dem es um die Frage nach dem Umgang mit nichtjüdischen Christen ging. Das zweite Jerusalemer Konzil soll die verloren gegangene Einheit zwischen jüdischen Jesus-Nachfolgern und jenen aus anderen Nationen wiederherstellen.

„Wir glauben, dass Wege der Versöhnung in Christus den Beteiligten Heilung bringt. Denn sie sind bestimmt, einander zu ergänzen und zu fördern“, heißt es in der Vision. Diese erhielt Marty Waldmann, messianischer Jude und damaliger Präsident der „Union of Messianic Jewish Congregations“ schon 1995 in den USA. Seitdem hat sich das TJCII zu einer internationalen Bewegung mit Teams in mehr als 35 Ländern auf allen Kontinenten entwickelt. „Sie alle empfinden großen Schmerz über die nun schon rund 1.800 Jahre dauernde Missachtung der jüdischen Gläubigen und setzen sich für die Heilung und Förderung dieser Beziehung ein“, sagen die Initiatoren.

Johannes Fichtenbauer ist TJCII-Europadirektor und als Diakon und ehemaliger Leiter des Diakonenseminars der Erzdiözese Wien ein Vertreter der Amtskirchen in der Bewegung. Er erklärt, ein Ziel des Jerusalem Council sei auch, der Kirche zu helfen zu verstehen, „dass sie ursprünglich jüdisch war, ihr jüdisches Erbe verlor und nun die Chance hat, diese Beziehung wiederherzustellen“. Andreas Heimbichner sagt: „TJCII ist ein mutiger Versuch, alte Gräben zwischen Christen, Juden und Arabern zu überbrücken. Ob daraus wirklich ein dauerhafter Weg der Versöhnung wächst, bleibt abzuwarten – doch allein der gemeinsame Aufbruch ist ein Zeichen der Hoffnung.“

Von: Bettina Hahne-Waldscheck

Dieser Beitrag erschein in der gedruckten Ausgabe des Christlichen Medienmagazins PRO 5/2025. Das Heft können Sie hier kostenlos bestellen oder online lesen.