PRO: Die „Marburger Medien“ sind ein Grußkartenverlag, so haben Sie es selbst einmal in einem Interview gesagt. Der Schwerpunkt liegt auf gedruckten Produkten. Welche Rolle spielen im Verhältnis dazu digitale Medien und Kanäle?

Karsten Hüttmann: Wir kommen klassisch aus dem Printbereich. Digitale Medien sind dabei eine sinnvolle Ergänzung für uns. Wir sehen das auch gar nicht als Widerspruch zueinander. Aber wir machen die Erfahrung, dass analoge, gedruckte Postkarten bei den Menschen emotional etwas anderes auslösen als digitale Botschaften per Whatsapp oder Telegram. Und sie haben auch eine höhere Halbwertszeit als digitale Formate. Aber wir haben zum Beispiel auch einen Whatsapp-Kanal, wo man jeden Morgen ein Ermutigungswort bekommt.

Wie registrieren Sie, dass die Printprodukte mehr Wirkung erzielen?

Wir bekommen sehr viele Rückmeldungen von Menschen, die Sachen bei uns bestellen und weitergeben und uns dann berichten, was sie erlebt haben: dass Menschen ermutigt oder getröstet worden sind, dass es Menschen in verschiedenen Lebensphasen berührt hat, etwas zu bekommen. Neulich war ich in einer Arztpraxis, da stand eine Karte von uns an der Anmeldung. Die Arzthelferin sagte, ein Patient habe die dagelassen, weil er so dankbar war. Seit fast einem Jahr steht die schon da. Auf digitale Medien erhalten wir so gut wie nie Rückmeldungen.

Das heißt, auch zukünftig wird der Fokus auf den gedruckten Produkten liegen?

Ja, bestimmt. Wir wollen das sicherlich auch weiterhin ergänzen. Aber auf Print liegt deutlich unser Fokus, aus Überzeugung und aus diesen Erfahrungswerten heraus, die wir sammeln.

Sind Sie selbst mehr der Kartentyp oder eher der Whatsapp-Grüßer?

Tatsächlich beides. Ich mag es, Postkarten zu schreiben. Ich versuche, mir jeden Freitag Zeit dafür zu nehmen. Dann schreibe ich an Menschen, die mir irgendwie in der Woche besonders begegnet sind oder an die ich gedacht habe.

Zu den „Marburger Medien“ gehört auch „gott.net“, das für seine Großplakate unter anderem an Autobahnen bekannt ist. 2022 gab es in Bremen eine lokale Kampagne, wo die ganze Stadt voller solcher Plakate hing, getragen von vielen verschiedenen Gemeinden. Gibt es solche Kampagnen weiterhin?

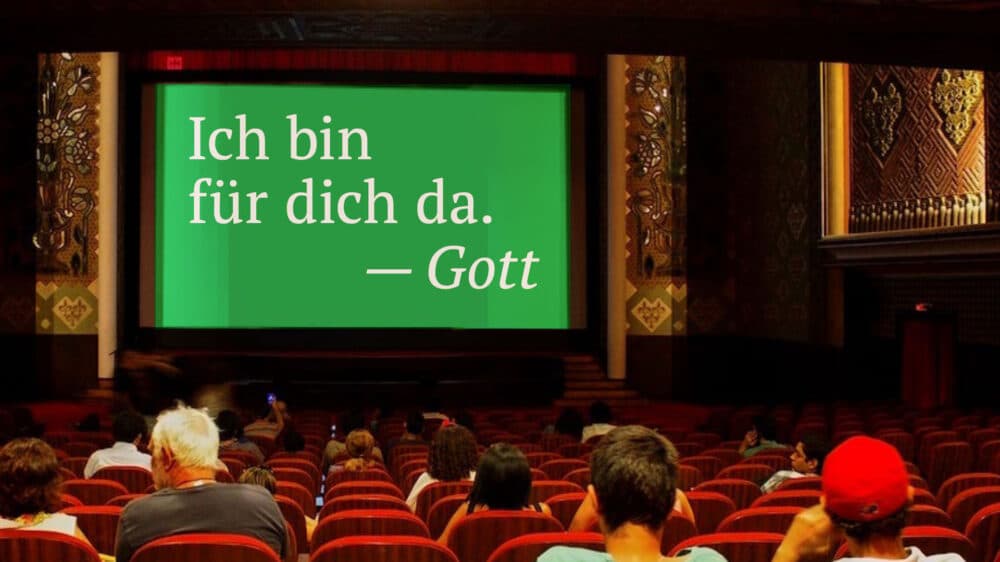

In dieser Größenordnung war das bis jetzt einmalig. Das war auch eine sehr kostspielige Aktion. Aber in kleineren Städten gab es seitdem ähnliche Aktionen in kleinerem Umfang. Vor kurzem haben wir in Solingen, ein Jahr nach dem Anschlagen auf dem Stadtfest, zusammen mit Gemeinden so ein Projekt umgesetzt. Rund 30.000 Haushalte haben eine persönliche Postkarte bekommen. Dasselbe Motiv war auch in der Stadt plakatiert und es gab Gottesdienste an dem Gedenktag. In Celle steht im nächsten Jahr eine Aktion an. Wir haben das Ganze skalierbar gemacht für unterschiedliche Größen.

Sie verstehen sich als Missionswerk, Sie möchten Menschen mit der Botschaft des christlichen Glaubens erreichen. Wer sind diejenigen, die Ihre Produkte bestellen?

Wir wollen Christen dabei unterstützen, ihren Glauben im Alltag zu teilen – und dafür erstellen wir Medien, die an verschiedene Situationen des Lebens anknüpfen. Primär sprechen wir also Christen an. Wir unterscheiden immer zwischen Anwendern, die etwas bestellen, und Nutzern, die die Karte am Ende haben. Wenn wir Medien entwickeln, versuchen wir, an beide Gruppen zu denken: Was hilft jemandem wirklich, seinen Glauben in der Alltagssituation zu teilen? Und wie können wir an diese Alltagssituation geistlich anknüpfen und eine Brücke schlagen fürs Evangelium? Insgesamt haben wir ungefähr 40.000 Einzelbesteller jedes Jahr.

„Wir sagen, das Erste, was ein Mensch von Gott hören sollte, ist die Zusage: Du bist geliebt, du bist gewollt, du bist begabt, du bist gesehen.“

Was heißt das genau für den Blick auf die Anwender – was hilft ihnen, den Glauben zu teilen?

Anknüpfungspunkte kann es im Jahresverlauf geben – Jahreszeiten, Ostern, Weihnachten. Das zweite sind Themen des Lebens, Geburt, Einschulung, Arbeitsstellenwechsel, Wohnortwechsel, Krankheit, Trauer, Leid. Wir wissen aus sogenannten Konversionsstudien zur Frage, wie Menschen zum Glauben kommen, dass sie oft in solchen Momenten starker Emotionen – positiven wie negativen – für geistliche Themen offen sind. Wir schauen, wo sind solche Anknüpfungspunkte und was können wir dorthinein sagen.

Und was ist mit Blick auf die Nutzer wichtig?

Es gibt eine Anspruchsseite des Evangeliums: „Folge mir nach, kehre um, ändere dein Leben“; und es gibt die Zuspruchseite: „Du bist gesehen, du bist geliebt, du bist gewollt.“ Wir sagen, das Erste, was ein Mensch von Gott hören sollte, ist die Zusage: Du bist geliebt, du bist gewollt, du bist begabt, du bist gesehen.

Können Sie an den Bestellungen sehen, zu welchen Themen und zu welchen Lebensfragen besonderer Bedarf an Zuspruch herrscht?

Einen Großteil der Bestellungen haben wir immer im Advent und zu Weihnachten. Bei Lebensthemen spielt Dank eine ganz große Rolle. Aber auch Krankheit und Leid, herausfordernde Lebenswege – da merken wir, es gibt immer wieder einen hohen Bedarf, dafür Worte zu finden. Und oft sind Menschen dankbar dafür, dass sie sich dann an Worte anlehnen können, die unser Redaktionsteam formuliert hat.

Die „Marburger Medien“ gibt es seit 100 Jahren. Man könnte meinen, zu jedem Thema und zu jedem Anlass gibt es mehr als genug Grußkarten. Wie identifizieren Sie, was es Neues braucht?

Wir erstellen jedes Jahr ungefähr 150 Medien neu. Wenn wir eine Karte entwickeln, dann denken wir die immer erst mal für zwei Jahre, weil sich Sehgewohnheiten verändern. Daher müssen wir die Karten auch optisch immer weiterentwickeln. Wir merken, dass ältere Menschen es gerne haben, wenn auf einer Karte viel Text drauf ist und sie nur zu unterschreiben brauchen. Jüngere Leute wollen lieber mehr Platz zum Selberschreiben haben. Wir schauen auch danach, wie wir Dinge zu einem Aufhänger sprachlich neu sagen können. Manchmal nehmen wir aber auch ältere, gute Texte und geben ihnen ein neues Aussehen.

Welche Rolle spielt Künstliche Intelligenz bei der Entwicklung und für die Gestaltung von neuen Produkten?

Wir lassen Texte von KI gegenlesen und uns Feedback dazu geben. Oder wir treten ins Gespräch mit einer KI und lassen uns davon inspirieren. Aber wir sagen nicht zu einer KI: „Schreib uns mal einen Text zum Thema Dankbarkeit.“ Wir verstehen es auch als geistlichen Prozess, wenn wir an den Text rangehen. Auf der grafischen Ebene nutzen wir Fotografie, wenn es um konkrete fotografische Motive geht. Aber wir haben auch zunehmend Illustrationen oder anders gestaltete Bildinhalte, da kann man auch mit KI arbeiten.

Kommt es mehr auf den Text an oder auf die Optik?

Wenn wir etwas entwickeln, fangen wir normalerweise mit dem Text an. Aber wir wissen genauso, dass die Leute die Sachen nicht bestellen, wenn sie optisch nicht ankommen. Da kann der Text noch so gut sein, was ins Auge springt, ist die Grafik.

Ihr Motto ist „Einfach Glauben teilen“. Fällt es Christen heute schwerer, den Glauben zu teilen, weil vielleicht die öffentliche Stimmung eher kirchen- und glaubenskritisch ist?

Ob es vor zehn Jahren einfacher war, vermag ich nicht, zu sagen. Es gibt äußere und innere Widerstände und vielleicht ist an manchen Stellen der äußere Widerstand ein bisschen größer geworden: dass man für Posts in den sozialen Medien heftigen Gegenwind bekommt etwa. Aber es gibt auch viele innere Widerstände: Habe ich die richtigen Worte? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Da wollen wir mit unseren Medien helfen.

Reagieren Sie auf Entwicklungen der Zeit auch sprachlich?

Wir merken, dass in unserer Gesellschaft das Allgemeinwissen über den christlichen Glauben kontinuierlich abnimmt. Dass bestimmte Worte verstanden werden, kann ich jetzt nicht mehr voraussetzen. In den östlichen Bundesländern, wo die Menschen eine ganz andere biografische Prägung haben, müssen wir am deutlichsten darum ringen, wie wir etwas sagen können, ohne zu viel vorauszusetzen an religiösem Wissen. Manche Christen sagen dann, das seien so seichte Worte. Und für andere – das spiegeln uns die Geschwister aus dem Osten – ist das immer noch steil. Wir sind zunehmend herausgefordert, nichtreligiös über den Glauben zu sprechen.

Haben Sie ein Beispiel dafür?

Eine Diskussion, die wir immer wieder führen, ist: Reden wir von Gott oder reden wir von Jesus? Manche Menschen halten Jesus für eine Kunstfigur, die es womöglich gar nicht gab und so weiter. Wenn ich denen mit Jesus komme, dann verliere ich dort einen Anschluss. Dann ist es manchmal leichter, mit einer noch größeren, allgemeineren Vokabel zu arbeiten, die eben Gott heißt. Manche finden, das ist zu unpersönlich, weil Gott zu abstrakt ist. Aber das zeigt die Herausforderung, wenn wir über Gott und unseren Glauben kommunizieren.

Vielen Dank für das Gespräch!