Heute sieht man der Stadt die unvorstellbare Zerstörung vor 80 Jahren nicht mehr an. Als ich vor einigen Jahren in Hiroshima war, stand mein Hotel, in dem ich zwei Nächte verbrachte, kaum 500 Meter von der „Aioi-Brücke“ entfernt. Diese Brücke bildet aus der Luft ein großes „T“. Dies war das anvisierte Ziel des US-Piloten der „Enola Gay“, dem Flugzeug, das die bis dato größte Waffe der Menschheit abwarf. Unweit dieser Brücke sind die Spuren der unvorstellbaren Zerstörung allerdings noch gut sichtbar: Das ehemalige palastartige Gebäude der Handelskammer wurde zerstört und brannte völlig aus. Die Ruine wurde als Mahnmal stehengelassen, es ist das „Ground Zero“ Japans und Symbol für ein Zeitalter des sekundenschnellen Massenmordes.

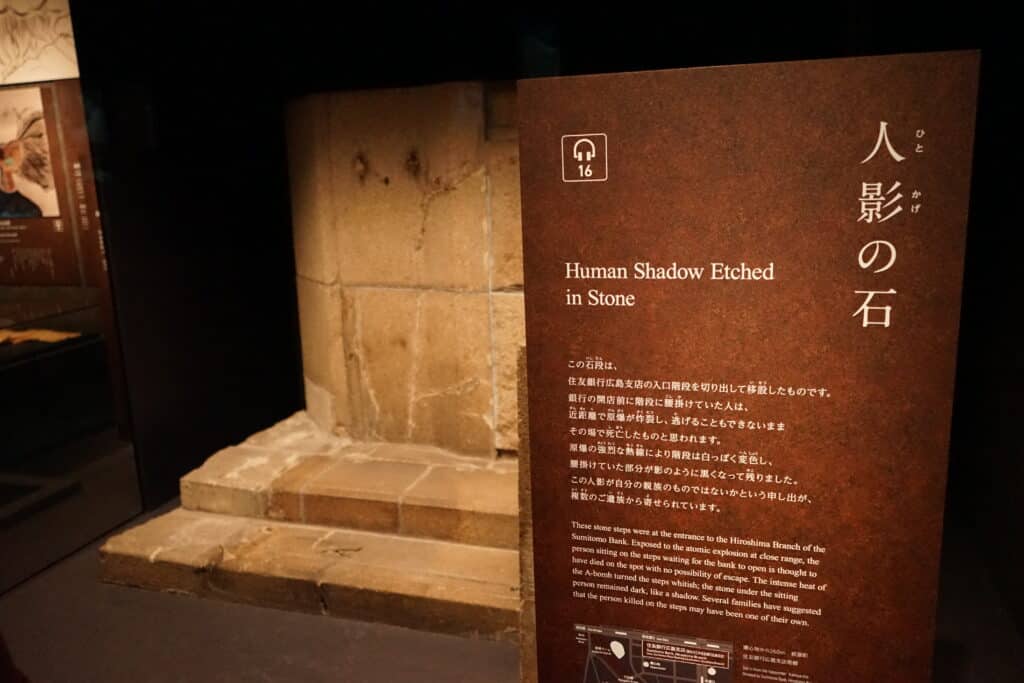

Im angrenzenden Friedensmuseum von Hiroshima wird der Besucher aufgeklärt und erinnert an den Atombombenabwurf. Hier finden sich Gegenstände, die unmittelbar bezeugen, was damals passierte. Ein Mauerstück etwa zeigt einen schwarzen Schatten – den Umriss einer sitzenden Person. Die Mauer gehörte zu einer Bank, und vor ihr wartete ein Mann. Der Feuerball ließ die Menschen in Sekundenschnelle verdampfen. An anderer Stelle des Museums ist eine originale Cola-Flasche aus Glas zu sehen, geschmolzen, als wäre sie aus Plastik und zu warm geworden.

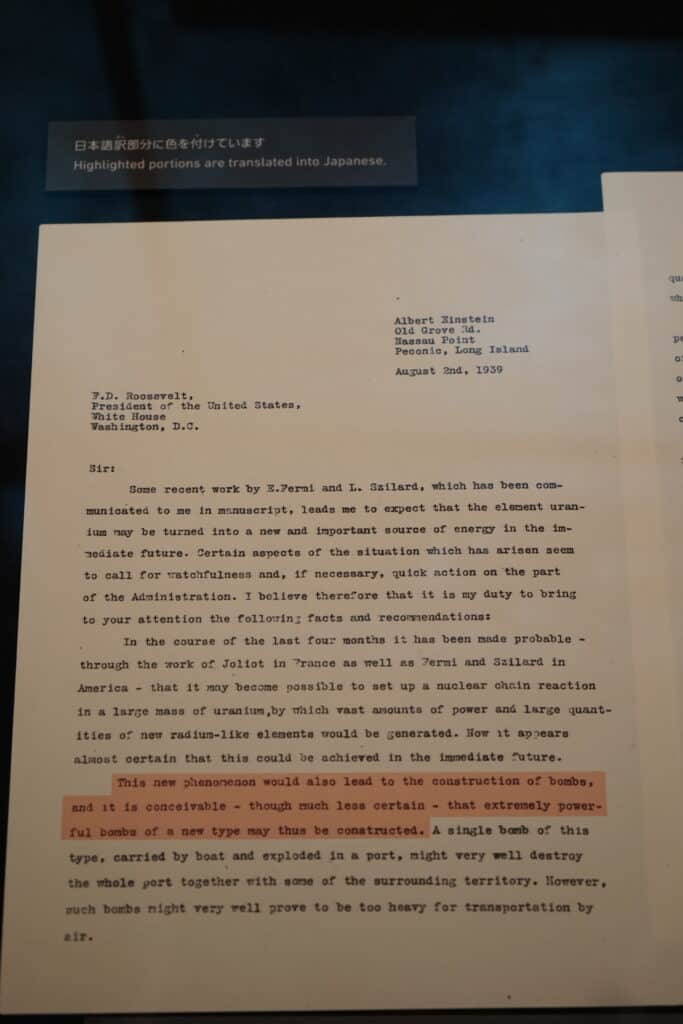

Ein Ausstellungsstück hat mich aber auf eine ganz andere Weise bewegt. Der Brief des Physikers Albert Einstein an den US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt ist hier nachzulesen. Ich erwartete einen pazifistischen Aufruf des Forschers, der für sein Eintreten für den Frieden bekannt ist. Doch der aus Deutschland geflohene jüdische Physiker warnte am 2. August 1939 die USA vor der baldigen Fertigstellung einer Bombe, die alles Vorherige in den Schatten stellen würde. Einstein forderte Roosevelt im Folgejahr noch in zwei weiteren Briefen dazu auf, in die Erforschung dieser Mega-Bombe zu investieren, um Deutschland zuvorzukommen. Ein Friedenswilliger fordert den Bau einer Bombe.

Adolf Hitler trieb in der Tat mit Hochdruck die Forschung an der Atombombe an. Die Chemiker Otto Hahn und Fritz Straßmann schafften es im Dezember 1938, Uranatome mit Neutronen zu beschießen, konnten die Ergebnisse aber zunächst nicht einordnen. Die Physikerin Lise Meitner erkannte aber: den beiden war die Kernspaltung gelungen. Die größte mögliche Bombe, die die Menschheit bauen könnte – ausgerechnet der größte Diktator der Welt sollte sie als Erstes in die Hände bekommen? Für mich wurde durch den Brief Einsteins im Friedensmuseum von Hiroshima zum ersten Mal klar, wie ambivalent man auf diese Ereignisse von 1945 blicken kann. Einstein soll seinen Brief nach den Atombomben von Hiroshima und Nagasaki bereut haben, heißt es. In einem Interview sagte er 1947: „Hätte ich gewusst, dass es den Deutschen nicht gelingen würde, eine Atombombe zu entwickeln, hätte ich nichts getan.“

Begeisterung für eine Friedensbombe

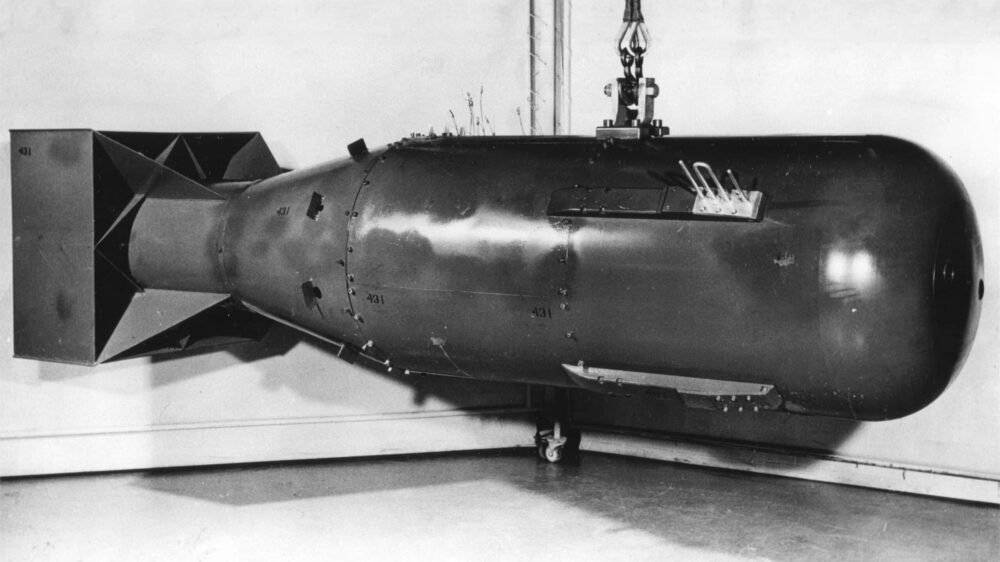

Wer heute auf der „Aioi-Brücke“ steht, die Ruine der Handelskammer im Blick, kann nicht anders, als sich vorzustellen, wie es damals war. Am 6. August 1945 um 8.15 Uhr morgens klinkte der Bombenschütze des amerikanischen Flugzugs die ironisch „Little Boy“ getaufte Bombe aus, immerhin die bis dato größte Bombe der Menschheit. 600 Meter über der Stadt detonierte sie. Damals hatte Hiroshima etwa 300.000 Einwohner, die Stadt war zudem ein großer Militärstützpunkt mit rund 40.000 stationierten Militärangehörigen, dazu viele Zwangsarbeiter aus Korea und China. Etwa 80.000 Menschen starben sofort. 80 Prozent der Gebäude der Innenstadt wurden zerstört, ein Feuersturm fegte durch die Straßen. Wer nicht von der Wucht und den zerstörten Gebäuden starb, verbrannte bei lebendigem Leib. Später kamen die Folgen der radioaktiven Strahlung hinzu. Man schätzt, dass die Strahlung Hunderttausende Tote forderte. Doch Japan ergab sich nicht. Am 9. August folgte „Fat Man“ in Nagasaki. Auf einen Schlag starben erneut 30.000 Menschen. Da kapitulierte Japan. Der Zweite Weltkrieg war vorbei.

Mit diesem Tag brach ein neues Zeitalter an. Die Atombomben bekamen den Nimbus von Friedensbringern. Einer der Wissenschaftler, die die Atombombe bauten, Benjamin Peterson, sagte rückblickend: „Die Vorstellung, an etwas mitzuarbeiten, das den Krieg beenden würde, hat mich begeistert.“

Militarismus, Rassismus, totaler Krieg: Japan im Bündnis mit den Nazis

Die Bomben von Hiroshima und Nagasaki haben die Menschheit in ein großes moralisches Dilemma gestürzt, das bis heute nicht aufgelöst ist und wohl auch nie gelöst werden wird. Diese Geschichte der ersten Atombombe ist nicht vollständig erzählt, wenn man den Blick nicht auch auf die Geschichte Japans wirft.

Japan hatte sich zwischen 1628 und 1853, also über 200 Jahre lang, fast vollständig von der Außenwelt abgeschottet. Das Land wollte europäische Einflüsse, vor allen den christlichen Glauben, fernhalten. Denn die Japaner hatten schlechte Erfahrungen mit den portugiesischen Geistlichen gemacht, deren Missionstätigkeit nie wirklich vom Machtanspruch der portugiesischen Krone getrennt war. Nach der durch die USA erzwungenen Öffnung zum Westen entstand der Wunsch, den Anschluss an den Westen schnell wiederzuerlangen, wirtschaftlich und politisch. Eine Bürokratie nach preußischem Vorbild wurde eingeführt, 1895 auch ein stehendes Heer. Dem Kaiser unterstanden alle drei Staatsgewalten, er befehligt die Armee und galt als göttlich.

Japan rüstete massiv auf und betrieb eine imperialistische Expansion mit militärischer Härte. Es griff viele Nachbarländer an, darunter China, es eroberte Korea, Taiwan, und führte Krieg gegen Russland, den es ebenfalls gewann. Ab den 30er Jahren schlug die Regierung einen nationalistischen Kurs ein, die Gesellschaft wurde stark militaristisch und rassistisch. Die Evolutionstheorie Darwins erzeugte einen Rassenhass gegenüber allen nicht-japanischen Völkern, besonders gegen die Chinesen. Zehntausende chinesische Zivilisten wurden ermordet. Solche Kriegsverbrechen brachten die USA dazu, Embargos gegen Japan zu verhängen. Japan schloss sich 1936 mit Nazi-Deutschland zusammen und marschierte 1941 im französischen Indochina ein; es folgten Überfälle auf die Philippinen, Thailand, Burma und Indonesien. Schließlich bombardierte Japan den amerikanischen Militärstützpunkt Pearl Harbor am 7. Dezember 1941, bei dem 2.400 Menschen starben und 5 amerikanische Schlachtschiffe versenkt wurden. Als Folge traten die USA in den Zweiten Weltkrieg ein. Der „heilige Krieg“ Japans gegen die USA war von Anfang an ein totaler Krieg. Das Leben in Japan wurde auf die Bedürfnisse des Krieges umgestellt.

Doch selbst als die USA von Japan erobertes Territorium wieder befreiten und mit einer Übermacht an Kriegsgerät immer näher an den Inselstaat rückten, lehnten die Japaner eine Kapitulation ab. Aus dem totalen Krieg sollte ein totaler Untergang werden. Ähnlich wie in Nazi-Deutschland, in dem Hitler den Kampf bis zum letzten Blutstropfen selbst angesichts der sicheren Niederlage einer Kapitulation vorzog.

Wegen der weiter anhaltenden Gegenwehr der Japaner rechneten die USA mit weiteren Hunderttausenden Soldaten, die sie für die Eroberung der japanischen Inseln würden opfern müssen. In diese Situation kam die Nachricht von der Fertigstellung der Atombombe. US-Präsident Harry S. Truman rief Japan zur Kapitulation auf und stellte als Alternative dementsprechend die sofortige, völlige Zerstörung auf. Doch in Japan glaubte man der Drohung nicht – nicht zuletzt deshalb, weil niemand die bis dato unvorstellbare Zerstörungskraft einer Atombombe überhaupt für möglich hielt. Erst nach der Bombe über Nagasaki erklärte Japan am 2. September 1945 die Kapitulation. Kaiser Hirohito erklärte öffentlich, dass er nicht göttlichen Ursprungs sei.

Von Trump allein gelassen, Bedrohung durch China

In Japan folgte nach Hiroshima und Nagasaki die völlige Abkehr vom Militarismus. Heute ist Japan das einzige Land der Welt mit einer pazifistischen Verfassung: Sie verzichtet ausdrücklich auf das Recht auf Kriegsführung. Dies geht sogar noch weiter als das deutsche Grundgesetz. Seit Kriegsende werden in Japan die USA als Schutzmacht angesehen. Die amerikanische Kultur ist „in“, der beliebteste Sport ist Baseball, und man war stets froh über den „Bodyguard“, die US-Army. Mit Donald Trump gerät dies nun ins Wanken, denn der will das US-Militär gemäß der Parole „America first“ aus vielen Teilen der Erde abziehen. In einer Rede 2019 machte er auch den Japanern deutlich: Er stellt den bedingungslosen Schutz Japans durch die USA in Frage. Denn, so Trump, die USA hätten ja nichts von dieser Abmachung.

Auch Chinas Gebaren im Pazifik lässt alte Sicherheitsgefühle aufbröckeln. Chinas Präsident Xi Jinping erhebt Ansprüche auf einen großen Teil des ostchinesischen Meeres, darunter auch auf einen Teil der Ausschließlichen Wirtschaftszone Japans. Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine tut das Übrige, um ein Umdenken der Japaner zu verstärken. Japan rüstet deshalb auf, 80 Jahre nach Hiroshima. Das Land will seinen Verteidigunsetat bis 2027 um 60 Prozent erhöhen, damit würde es zur drittstärksten Militärmacht aufsteigen, nach den USA und China.

„Die christliche Bombe“

Der 1999 verstorbene deutsche Pastor und Friedensaktivist Konrad Lübbert sagte einmal: „Manche Japaner nennen noch heute die Atombombe die ‚christliche‘ Bombe, weil sie von Christen entwickelt, von Christen gutgeheißen und von Christen eingesetzt wurde.“ Tatsächlich muss den Bewohnern Hiroshimas die Zündung der Bombe wie die Apokalypse vorgekommen sein. In 2. Petr 3,10 heißt es: „Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb; dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen; die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen, und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden nicht mehr zu finden sein.“

Ein merkwürdiger Zufall: Auf den 6. August fällt in der katholischen Tradition ausgerechnet das Fest der „Verklärung des Herrn“. Die Verklärung Jesu wird beim Evangelisten Lukas so beschrieben: „Jesus stieg mit ihnen hinauf, um zu beten. Und während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichtes und sein Gewand wurde leuchtend weiß.“ (Lk 9,28–36). Auf dem Gipfel eines Berges wird Jesus vor den drei Jüngern von überirdischem Licht („Taborlicht“) überstrahlt („verklärt“). Im Markusevangelium steht darüber: „Seine Kleider wurden strahlend weiß, wie sie auf Erden kein Bleicher machen kann.“, Mk 9,2–9. Der Evangelist Matthäus schreibt: „Sein Antlitz strahlte wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht.“ (Mt 17,1–8). Die zuvor im Rahmen des Manhattan-Projekts im Juli 1945 im US-Bundesstaat New Mexico gezündete Atombombe trug als ausgerechnet den Namen „Trinity“ (Dreifaltigkeit).

Bis heute werden Japaner in Hollywoodfilmen häufig als Verächter des Glaubens dargestellt. Tatsächlich wehrten sich die Japaner jahrhundertelang massiv gegen das Christentum. Es kam im 17. Jahrhundert sogar zu Kreuzigungen an bekehrten Christen und portugiesischen Geistlichen. Der sehenswerte Spielfilm „Silence“ von Martin Scorsese widmet sich diesem dunklen Kapitel des Landes. Ausgerechnet in Nagasaki wurden 1596 26 Christen, neun Missionare sowie 17 japanische Laien (Franziskaner-Tertiaren) gekreuzigt. Später galt Nagasaki als die Hochburg der Katholiken in Japan. Bei dem Atombombenabwurf auf die Stadt 1945 kamen 8.500 der 12.000 Katholiken in Japans größter christlicher Gemeinde Urakami um. Die Urakami-Kathedrale, einstmals die größte Kathedrale in Ostasien, wurde bei dem Ereignis dem Erdboden gleichgemacht (Lesen Sie hier einen ausführlichen Bericht dazu).

Mehr Waffen führen zu mehr Waffengewalt

In den Atombomben von Hiroshima und Nagasaki konzentriert sich die Frage und das Paradoxon des Einsatzes von Waffen überhaupt. Einerseits sind gerade sie es, die den millionenfachen Tod bringen. Andererseits sind sie es auch, die das Ende eines Krieges bringen können. Ähnlich verläuft die Debatte um den legalen Waffenbesitz in den USA: Befürworter von leichter zugänglichen Waffen argumentieren: Nur wer eine Waffe hat, kann sich gegen einen Angreifer mit Waffe zur Wehr setzen. Doch es ist und bleibt ein Teufelskreis: Kommen so mehr Waffen in Umlauf, wächst die Wahrscheinlichkeit ihres Einsatzes.

Befürworter der Atomwaffen argumentieren entsprechend, dass durch die Einführung dieser Superwaffe der Krieg selbst als die eigentliche Bedrohung erkannt worden sei, die zu vermeiden sei. Die Atombombe wahrt aus dieser Perspektive in Wahrheit den Frieden. Doch mit jeder neu erworbenen Atomwaffe verschiebt sich das Problem, und man steht wieder am Anfang: Je mehr Waffen im Umlauf sind, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit für deren Einsatz. Der Journalist Georg Mascolo sagte dazu: „Die Menschheit hat eine neue, die ultimative Waffe ersonnen. In der Vergangenheit war die Konsequenz der Erfindung einer neuen Waffe eigentlich immer noch größere Trümmerhaufen und immer größere Leichenberge. Die Atombombe hat diese ein stückweit umgedreht.“ Denn der Krieg gelte nunmehr als unführbar. „Wer als Erster schießt, weiß, dass er als Zweiter stirbt.“ Das gelte aber nur so lange, so Mascolo, wie die Rationalität vorherrscht sowie die Annahme, dass auf beiden Seiten Gegner sitzen, die diese Zerstörung nicht in Kauf nehmen. Doch mächtige Männer wie Donald Trump und Kim Jong-un zeigten nach Meinung des Journalisten, dass dieses alte Prinzip Brüche bekomme.

Der gerechte Krieg

Es läuft auf die Frage hinaus, wer die Waffe einsetzt und zu welchem Zweck. Kann man hier aber so einfach unterscheiden zwischen einem „guten“ Einsatz und einem „schlechten“, von einem „guten“ Waffenbesitzer und einem „schlechten“? Der 1993 verstorbene Theologe Helmut Gollwitzer, eine starke Stimme gegen ein atomares Rüsten und die deutsche Wiederbewaffnung, sagte einmal: „Wer beides zu vereinigen weiß, die Bergpredigt und die Atombombe, der kennt offenbar weder die Bergpredigt noch hat er sich klar gemacht, was eine Atombombe ist.“

„Der gerechte Krieg“, ein Begriff, den der römische Denker Cicero prägte, hat sich zu einer angesehenen kirchlichen Theorie entwickelt, nach der ein Krieg dann ethisch und rechtlich legitim sein kann, wenn er aus einem gerechten Grund und mit richtigen Absichten und Zielen geführt wird, wenn die Verhältnismäßigkeit der Mittel gewahrt und die Zivilbevölkerung geschützt wird. Für Augustinus liegt die Unmoral nicht im Töten, sondern in der Ungerechtigkeit. „Die Lust zu schaden, die Grausamkeit der Rache, der unersättliche und unerbittliche Geist, die Brutalität der Rebellion, die Leidenschaft zu herrschen – das ist es, was man am Krieg tadelt.“ Bei Paulus lesen wir indes von Zweifeln einer solchen Haltung: „Und ist es etwa so, wie wir verlästert werden und einige behaupten, dass wir sagen: Lasst uns Böses tun, damit Gutes daraus komme? Deren Verdammnis geschieht zu Recht.“ (Römer 3,8)

Der Politikwissenschaftler Herfried Münkler hat in seinem Buch „Der große Krieg“ über den Ersten Weltkrieg zusammengefasst, wie auch der Eintritt der USA in diesen Krieg durchaus zur „moralischen Selbstgewissheit“ der USA gehörte und die mit diesem Krieg erst begonnen habe. „Das Selbstbild der USA, nicht nur in ihrer unmittelbaren Umgebung, sondern in globaler Hinsicht die Macht des Guten zu sein, ist jedenfalls im Krieg gegen das kaiserliche Deutschland entstanden, und der Grundstock des moralischen Kapitals, von dem die USA lange gezehrt haben, ist in diesem Krieg aufgebaut worden“, schreibt Münkler. Die USA stellten sich schon 1917 als „eine Macht des Guten“ dar und beanspruchten gar, einen Kreuzzug zur Durchsetzung moralischer Werte zu führen.

Dass Krieg irgendwie immer die Falle des Paradoxen, ja: des Dämonischen, in sich berge, wurde den Menschen vor allem nach dem entsetzlichen Ersten Weltkrieg bewusst, stellt Münkler fest. Der Soziologe Max Weber schrieb nach Kriegsende: „Auch die alten Christen wussten sehr genau, daß die Welt von Dämonen regiert sei und daß, wer mit den Mitteln der Politik, das heißt: mit Macht und Gewaltsamkeit als Mitteln, sich einläßt, mit diabolischen Mächten einen Pakt schließt, und daß für sein Handeln es nicht wahr ist, daß aus Gutem nur Gutes, aus Bösem nur Böses kommen könne, sondern oft das Gegenteil: Wer das nicht sieht, ist in der Tat politisch ein Kind.“ Der Historiker Friedrich Meinecke stellte zum Krieg fest: „Eine dämonische Tatsache ist es, daß Gutes und Böses oft ineinander gewachsen sind. Mephisto spielt in der Geschichte nicht nur die Rolle, das Böse zu wollen und das Gute zu schaffen – womit man sich vielleicht, der Theologie gemäß, abfinden könnte. Sondern er verdirbt auch oft genug dem, der ursprünglich das Gute will, das Konzept und lenkt ihm Herz und Hand so, dass etwas ganz Böses daraus wird. Deswegen hat die Weltgeschichte einen überaus tragischen, ja fast dämonischen Charakter.“

Der Historiker Gerhard Ritter, selbst Teilnehmer der Schlacht von Verdun, hat nach Ende des Zweiten Weltkriegs in seinem Buch „Die Dämonie der Macht“ festgehalten: „Nur wird uns freilich nirgends so deutlich bewußt wie in den großen Machtkämpfen, daß um die Seele des Menschen Gott und der Satan beständig miteinander ringen. Denn nirgends offenbart sich so schreckensvoll wie hier die unheimliche Verstrickung von Schuld und Schicksal, von abgrundtiefer Bosheit und höchstem Edelsinn, in der alles menschliche Handeln sich bewegt.“

Die Sorge um Atombomben ist aktueller denn je

Es scheint, als würde der Mensch dem Zwiespalt nicht entkommen. Er kann auch mit seinem Arm sowohl arbeiten und einem Menschen helfen, ihn stützen und beschützen, als auch damit töten. Und selbstverständlich hat auch der Gott der Bibel seinem Volk gegenüber nie einen Waffengebrauch vollständig verboten. Im Gegenteil. Ungefähr 1.000 Bibelstellen bringen Gott in direkte Verbindung mit brutaler Gewalt. In über 100 Stellen befiehlt Gott ausdrücklich, menschliches Leben zu vernichten. Das verheißene Land sollte eingenommen, die dort lebenden kanaanäische Völker vertrieben werden. Im Alten Testament heißt es bekanntermaßen „Du sollst nicht töten“, aber auch: „Eine Zauberin sollst du nicht am Leben lassen“ (2. Mose 22).

Wir sollten bei alledem nicht übersehen: Aus dem alttestamentlichen Gebot Jahwehs an explizit „sein Volk“ ergibt sich keineswegs eine Verpflichtung für uns Christen heute. Mitnichten ergeht der Auftrag, „die Philister“ zu töten, an uns. Mitnichten sollen wir Ehebrecher steinigen und Hexen töten.

Dennoch zeigen uns diese Bibeltexte vor allem eins: Dass der Herr Zebaoth, der Herr aller Heerscharen, der Herr des Himmels und der Erde, der Schöpfer allen Lebens ist; und daraus ergibt sich, dass letztendlich er auch Herr über Leben und Tod ist. Bereits die Erzählung vom Brudermord von Kain und Abel in Gen 4, die den Beginn der nach-paradiesischen Lebenswirklichkeit des Menschen markiert, problematisiert Gewalt. Und Jesus betonte, dass sein Reich eben kein Reich der Gewalt ist, sondern des Friedens und der vollkommenen Liebe.

In Bezug auf Israel ist auch heute das Paradoxon von Waffengewalt seit Jahrzehnten bittere Wirklichkeit. Wie viele enge Israelfreunde sind in paradoxerweise tiefgläubige Christen, die natürlich gegen Krieg sind, aber im Blick auf Israel froh sind, dass dieses kleine Land mit einer starken Armee ausgestattet ist? Erst jüngst führte Israels Sorge um eine Atombombe des Iran zu einer erbitterten Abwehrschlacht. Ob der Iran an der Atombombe bauen könnte, treibt die Welt seit Jahrzehnten um. Experten vermuten aber, dass selbst der Schlag der Israelis gegen wichtige Atom-Forschungsstationen nicht verhindern kann, dass das Mullah-Regime in wenigen Jahren die Atombombe herstellen könnte.

Der Mensch ist von Grund auf Böse, sagt die Bibel (1. Mose 8,21). Wenn dem nicht so wäre, wäre er nicht erlösungsbedürftig. Er kann also beides sein: guter Mensch und böser Mensch, und damit: guter Waffenbesitzer und böser Waffenbesitzer. Verwandt mit der Frage nach dem „gerechten Krieg“ ist das theologische Problem des Tyrannenmordes. Das Gebot nicht zu töten steht dem Auftrag, anderer Menschen Leben zu schützen, gegenüber. Dietrich Bonhoeffer hat sich intensiv theologisch mit diesem Dilemma auseinandergesetzt, und für ihn gab es kein Entrinnen aus dieser Frage ohne eine sündige Tat. Erschießt man einen Menschen, macht man sich vor Gott schuldig. Erlaubt man das Morden eines Tyrannen und hilft nicht, das Morden zu stoppen, macht man sich ebenso schuldig. Wer den Wehrdienst leisten musste und diesen aus Gewissensgründen ablehnen wollte, kennt die seit jeher vieldiskutierte Frage: Was würde ich tun, wenn meine Angehörigen mit einer Waffe bedroht würden, und ich die Chance hätte, sie meinerseits mit einer Waffe zu retten? Der eine kann aus Gewissensgründen nicht zur Waffe greifen, der andere kann aus Gewissensgründen den Dienst an der Waffe nicht verweigern.

Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat in jüngster Zeit bei vielen auch hierzulande ein Nach- oder sogar ein Umdenken ausgelöst. Ehemals zutiefst friedensbewegte Politiker, von denen man manche sogar als Pazifisten bezeichnen hätte können, fordern nun Waffenlieferungen so viel und so schnell es geht. Wenn ein Land angegriffen wird, helfen eben manchmal keine Worte, sondern Waffen, um Menschenleben zu retten.

Gerade wir Deutschen profitierten jahrzehntelang von der Abschreckung durch die Atommacht USA. Im Kalten Krieg und danach standen die NATO-Partner ohne Vorbehalte unter dem atomaren Schutzschild der USA. Dies hat Donald Trump infrage gestellt und Europa, auch Deutschland, damit herausgefordert. Die Frage, die mit Hiroshima und Nagasaki vor 80 Jahren in überdeutlichem Maße auftrat, steht genauso noch heute im Raum. Und genauso wie damals ist sie auch heute theologisch oder ethisch unlösbar. Die Frage nach Waffenanwendung – genauso wie die nach dem Tyrannenmord – kann nicht kollektiv und nicht allgemeingültig beantwortet werden. Sondern immer nur vom Individuum und im konkreten Einzelfall. Und die Antwort darauf kann, so scheint es, wohl nie ohne Schuld gesprochen werden.

Heute lagern etwa 15.000 Atomwaffen in den Arsenalen. Mehr als 90 Prozent gehören zu fast gleichen Teilen den Großmächten USA und Russland. Etwa 1000 weitere Nuklearwaffen verteilen sich nach Schätzungen auf sieben andere Staaten: China, England, Frankreich, Indien, Israel, Pakistan sowie Nordkorea. Die Sprengkraft der meisten dieser Waffen übersteigt das Potenzial der Atombomben von 1945 um ein Vielfaches.