Ein trüber November im Jahre 1327, eine Benediktinerabtei in den italienischen Apenninen. Mysteriöse Todesfälle unter den Klosterbrüdern häufen sich. William von Baskerville soll sie aufklären – und findet in der Bibliothek des Klosters die Antwort. Sie liegt in einem Buch, das der Bibliothekar vor der Öffentlichkeit geheim halten will. Es geht darin ums Lachen. Die Sorge des Bibliothekars: Wenn Menschen erst einmal anfangen, lustig zu sein und zu lachen, könnten sie die Strenge und Ordnung der Kirche und ihrer Dogmen infrage stellen, gar die Ehrfurcht vor Gott verlieren. Der Kirche könnte die Kontrolle darüber entgleiten, wie die Menschen denken.

Darum geht es in dem Roman „Der Name der Rose“ des italienischen Schriftstellers Umberto Eco von 1980, das weltweit mehrere Millionen mal verkauft wurde. Verfilmt wurde es wenige Jahre später mit Sean Connery in der Hauptrolle.

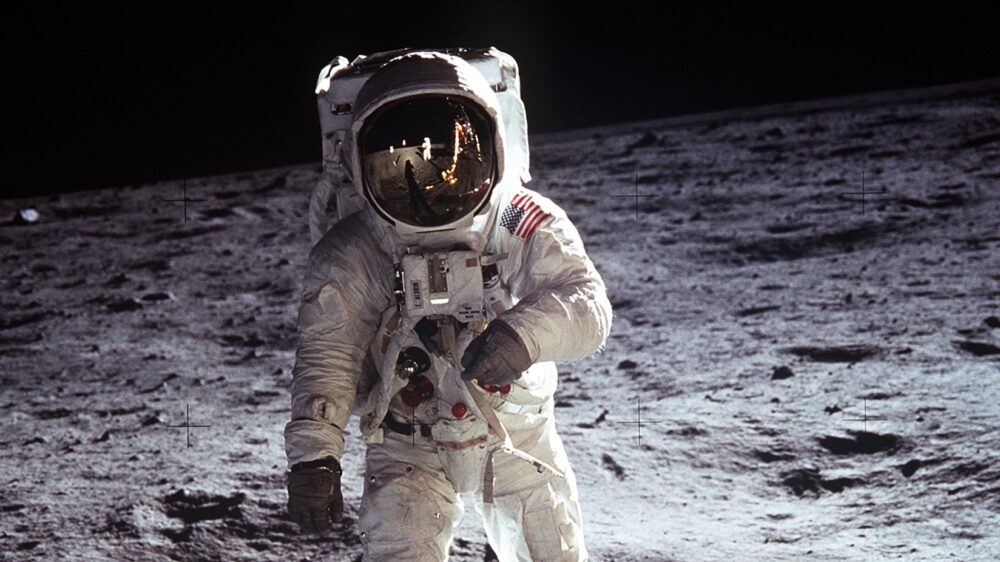

Münster, Deutschland, 2024. Eine Bibliothek versieht zwei ihrer mehr als 300.000 Bücher mit einer Warnung: Vorsicht, umstrittener Inhalt. Immerhin folgt die Ergänzung: Aus Gründen der Meinungsfreiheit bleiben die Bücher trotzdem im Regal stehen. Der Autor, der darin laut Medienberichten den Atombombenabwurf auf Hiroshima und Nagasaki ebenso leugnet wie die bemannte Landung auf dem Mond, klagte dagegen. In erster Instanz bekam die Bibliothek recht. Doch das Oberverwaltungsgericht befand diese Woche: Der Hinweis muss entfernt werden.

Demokratie lebt vom Meinungsstreit

Getrieben von der Angst, dass Menschen selbständig denken und vorherrschende Weltsichten hinterfragen, wird im Roman von Eco gemordet. Nach wie vor ist diese Angst ganz maßgeblich für autoritäre politische Systeme – bis dahin, dass mit Einschüchterung, Gefängnis oder Tod rechnen muss, wer bestimmte Positionen vertritt und zu laut sagt, was er denkt. Wer in der DDR gelebt hat, wird diese Erfahrung kennen. In Russland, Iran, der Türkei und vielen anderen Ländern ist es heute noch ähnlich.

Mitunter hat man aber auch in unserer demokratischen Gesellschaft, die offen und plural sein will, den Eindruck, dass es eine Angst davor gibt, wenn Menschen sich ihre Meinung bilden, vorherrschende Narrative und Deutungen infrage stellen. Das führt zuweilen zu dem Reflex, andere davor warnen oder bewahren zu wollen, dass sie mit Aussagen konfrontiert werden, die das Weltbild erschüttern oder Gefühle verletzen könnten. Aber gerade in einer Demokratie, die von Meinungsstreit und Diskurs lebt, sollten staatliche genauso wie nichtstaatliche Einrichtungen den Bürgern zutrauen, selbständig zu denken, Informationen kritisch zu hinterfragen und sich auch mit irritierenden Inhalten auseinanderzusetzen. Genau das war auch die Begründung des Oberverwaltungsgerichts:

Der Fokus der gesetzlichen Regelungen liege darauf, den Nutzern der Bibliothek „als mündigen Staatsbürgern eine selbstbestimmte und ungehinderte Information zu ermöglichen und sich – ohne insoweit gelenkt zu werden – dadurch eine eigene Meinung zu bilden“. Schön, dass das jemand klarstellt. Schade, dass es nötig ist, darauf hinzuweisen.