Manchmal wache ich morgens auf und empfinde eine Traurigkeit, die ich mir nicht erklären kann. Eigentlich gibt es keinen Grund, die Morgensonne blinkt durch die Bambusrollos, gleich werde ich in die Küche schlurfen, das Radio anstellen, Kaffee machen. Es ist Sommer, ein Tag ohne Termine. Ich könnte mich nochmal ins Bett legen oder an den Starnberger See fahren und ein bisschen schwimmen. Leider fehlt mir die Lust. Irgendwas fühlt sich schief an, als wäre ich in einer falschen Welt aufgewacht.

Als ich die Wohnung verlasse, wird es schlimmer, so umzingelt fühle ich mich von uniformierten Lieferando-Boten, Bäckereiverkäuferinnen mit Latex-Handschuhen und Anzugträgern mit In-Ear-Plugs. Warum denke ich eigentlich immer noch, dass sie Selbstgespräche führen? Eine Horde Schulkinder kommt mir entgegen, keiner spricht mit dem anderen, alle stieren aufs Handy. Eine Weile laufe ich ziellos durch die Gegend, dann setze ich mich auf eine Parkbank, leider sehe ich kein einziges Eichhörnchen, nur Jogger in atmungsaktiven Klamotten.

Es ist merkwürdig, weil alles so normal scheint, wie in einem Katastrophenfilm kurz vor der Katastrophe: Irgendwo dudelt ein Radio, Menschen bringen ihre Kinder in die Kita, gehen zur Arbeit, sitzen im Café, lesen Zeitung, manche wirken richtig gut gelaunt, trotzdem erscheint mir die Welt wie ein toter Ort, aufgeräumt, aber leblos, hübsch, aber vorhersehbar, sicher, aber kontrolliert, als hätte jemand eine Decke über das Geschehen gebreitet. Noch scheint alles zu funktionieren, das System schlägt sich wacker – aber wie lange noch?

Klar, wer glauben möchte, dass es bergauf geht, wird Statistiken finden, die genau das belegen. Die Lebenserwartung steigt, der Bildungsgrad auch, der Mindestlohn sowieso, aber können Zahlenkolonnen zeigen, wie es uns geht? Können Excel-Tabellen in unsere Seelen schauen? Oder könnte es sein, dass sämtliche Kurven nach oben zeigen, nur die entscheidende nicht, weil die Abwesenheit einer Tragödie noch lange nicht Glück bedeutet? Und könnte es ebenfalls sein, dass wir reicher und gleichzeitig ärmer, gesünder und gleichzeitig kränker, toleranter und gleichzeitig missgünstiger, sicherer und gleichzeitig ängstlicher werden?

Schwindendes Vertrauen

Ist es Zufall, dass alles, worüber wir uns beklagen, die Gereiztheit auf den Straßen, der Sittenverfall im Netz, die Atomisierung der Gesellschaft, die schwindende Orientierung, die Hoffnungslosigkeit der Jugend, der Abstieg liberaler Demokratien, der Aufstieg autoritärer Staaten in dem Moment begonnen hat, als unsere Kommunikation anfing, digital und in Echtzeit abzulaufen? Und warum bekommt man, wenn man ein Problem mit dem Handy oder einer Flugbuchung hat, eigentlich kaum noch einen echten Menschen an den Apparat? Warum muss man sich immer mit Chatbots auseinandersetzen, die einen falsch oder gar nicht verstehen? Warum kriegt man immer seltener einen Namen, eine Adresse, eine Nummer, an die man sich vertrauensvoll wenden kann?

Der Maler Daniel Richter sagt: „Der Lebensentwurf, den Bezos, Thiel, alle diese Leute für die Menschheit haben, ist eine extreme Isolation des Individuums. In einer permanenten Kommunikation mit der Außenwelt über digitale Kanäle. Die ideale Vorstellung ist, ich sitz da, guck Netflix, sag dann ab und zu: Alexa, bestell mir eine Pizza. Dann kommt ein indischer Typ, der für drei Euro die Stunde die Pizza bringt. Ab und zu spende ich was über PayPal, ansonsten warte ich darauf, dass meine Eltern sterben, dann erb ich deren Haus auf Mallorca und abonnier HBO. Oft bin ich sehr erschöpft, dann flieg ich ins Yoga Retreat nach Goa, wellnessen.”

In der asiatischen Philosophie gibt es das Bild, dass Menschen sich nur nah sein können, wenn sie voneinander entfernt sind, dass ein leerer Raum zwischen ihnen bestehen bleiben muss, der es erst möglich macht, sich aufeinander zuzubewegen. Nähe ist eine dialektische Größe, die immer wieder neu austariert werden muss. Wenn jeder mit jedem zu jedem Zeitpunkt vernetzt ist, entsteht keine Nähe, sondern Überdruss, keine Intensität, sondern Lärm, keine Freiheit, sondern Abhängigkeit.

Wir sehen doch, dass das Netz die Menschen nicht zusammenführt, sondern voneinander entfernt, dass die Solidarität nicht zunimmt, sondern schwindet, dass uns der Rhythmus und das richtige Maß abhandengekommen sind, aber keiner traut sich etwas zu sagen, weil es systemisch ist, weil wir sonst im internationalen Vergleich zurückfallen. Ich glaube, dass sich die Technologie, nachdem sie uns lange bereichert hat, längst gegen uns gewendet hat, dass sie uns eher behindert als nützt, dass sie uns haltlos, ängstlich und einsam macht. Sicher wird unser Leben schneller, bequemer und praktischer, aber ist es das, was wir brauchen? Ein Song von Blumfeld kommt mir in den Sinn: „Die Nacht in meinen Augen nimmt kein Ende./ Ich fühl mich schwach und will um Hilfe schreien./ Ich sehe schwarz und mal es an die Wände./ Lass dieses Reich nicht mein Zuhause sein.”

Tobias Haberl

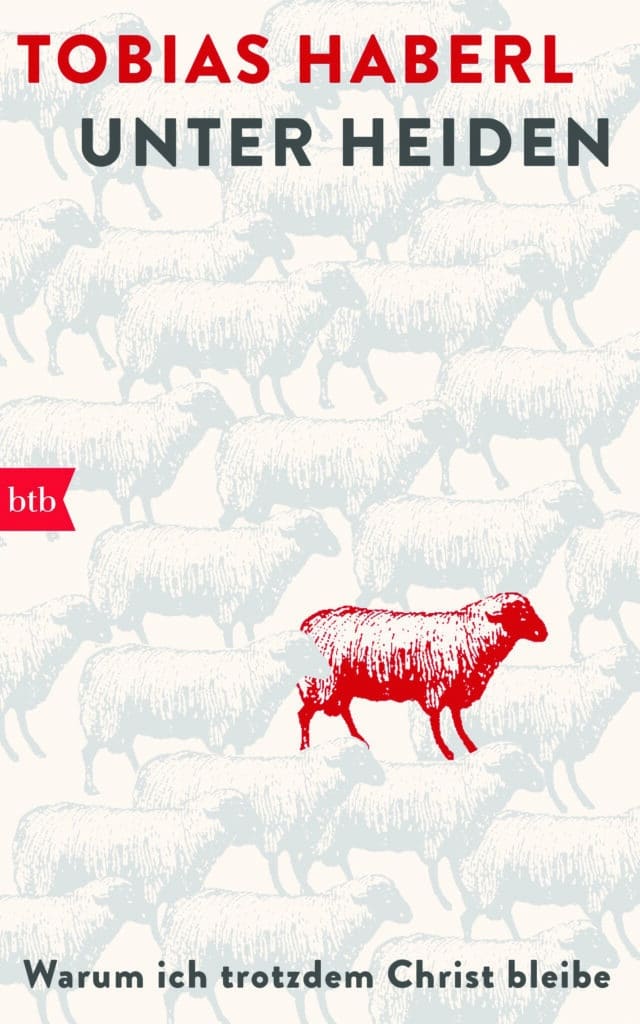

Tobias Haberl schreibt für die Süddeutsche Zeitung. Als Christ fühlt er sich in einer eher säkularisierten Medienwelt oft unverstanden, dabei wünscht er der Gesellschaft die Wiederentdeckung der Schönheit Gottes. Im vergangenen Jahr erzählte er seine Geschichte schon in der Titelstory des Magazins der Süddeutschen Zeitungen und erhielt ungewöhnlich viel Feedback, noch dazu überwiegend positives. Deshalb folgte über ein Jahr später das Buch „Unter Heiden“. Haberl schrieb bereits die Bücher „Der gekränkte Mann: Verteidigung eines Auslaufmodells“ und „Die große Entzauberung: Vom trügerischen Glück des heutigen Menschen“. Er erhielt 2016 den Theodor-Wolff-Preis.

Ich sehe Roboter, die unsere Herzkranzgefäße löten, KIWaffensysteme, die unsere Kriege führen, Drohnen, die unsere Pakete liefern, Automaten, die unsere Lust befriedigen, Robo-Adviser, die unsere Aktien handeln, Chatbots, die unsere Anrufe entgegennehmen, Software, die unsere Gedichte schreibt, unsere Lieder komponiert, unsere Bilder malt. Manchmal frage ich mich, was wir eigentlich den ganzen Tag machen, wenn Künstliche Intelligenz unsere undankbarsten Aufgaben übernommen hat. Wie wird unser Leben aussehen, wenn alles, woran gerade geforscht wird, eines Tages Wirklichkeit wird. Wird es besser, schöner und gerechter sein? Oder nur praktischer, bequemer und reibungsloser? Werden wir freier, mündiger und glücklicher sein? Oder nur betäubter, angepasster und domestizierter? Werden wir unseren Kindern Märchen vorlesen und unseren Alten die Hände halten? Oder morgens Mails schreiben, nachmittags Serien gucken und abends mit Freunden chatten? Tatsächlich werden wir durch Künstliche Intelligenz nicht nur von lästigen Tätigkeiten befreit werden, sondern auch jede Menge Glücksmomente und Sinnerzeugungsmöglichkeiten verlieren, weil Glück nicht geplant werden kann, sondern sich ereignet, wenn wir am wenigsten damit rechnen.

Werden wir unsere Gehirne kryostatisch einlagern lassen, in der Hoffnung, sie eines Tages duplizieren lassen zu können? Ewiges Leben in Form morphologischer Freiheit? Gnadenlose Selektion durch Pränataldiagnostik? Computerchips in menschlichen Körpern? Der eigene Tod als letzte authentische Erfahrung des späten 21. Jahrhunderts? Der Philosoph Günter Anders hat schon in den Fünfzigerjahren des letzten Jahrhunderts die Frage aufgeworfen, ob wir Menschen Scham empfinden vor der Vollkommenheit der Maschinen, ob wir uns ihnen immer mehr angleichen, weil wir den Wunsch haben, so perfekt zu werden wie sie. Noch einmal Blumfeld: „Wer soll noch kommen um euch zu erlösen?/Ihr habt alles verraten und verkauft./ Ihr seid verloren die Guten wie die Bösen./ Ich seh euch zu wie ihr um euer Leben lauft.“

Wir schwindeln uns an

Schon heute wird jede menschliche Regung gespeichert, analysiert und verwertet. Jeder Schritt, jeder Herzschlag, jedes Gefühl – alles wird feilgeboten, abgebucht, profitabel gemacht, auch unsere Freude, unsere Trauer, unsere Kritik, unsere Angst, unsere Moral, unsere Wut. Jedes Produkt und jede Dienstleistung sind rund um die Uhr konsumierbar, auch am Karfreitag um 15 Uhr, der Todesstunde Jesu. Meine Freunde sagen, ich solle mich beruhigen, in den Risiken lägen auch Chancen, vieles wende sich zum Guten, der medizinische Fortschritt, klimafreundliche Technologien, ein neues Freihandelsabkommen, der DAX habe die 18 000-Punkte-Marke geknackt, im Amazonas sei eine neue Schmetterlingsart entdeckt worden, und ich höre ihre Argumente, aber finde keinen Trost.

Ich werde den Verdacht nicht los, dass wir uns anschwindeln, durchwurschteln, von Scholle zu Scholle springen, dass es keinen Plan gibt, zumindest keinen guten. Sieht denn keiner diese klaffende Lücke? Merkt keiner, dass etwas fehlt, das uns im Innersten bewegt und aneinanderknüpft? Ein Geheimnis, das unser Leben verzaubert? Eine höhere Idee? Eine kollektive Hoffnung? Ein gemeinsames Bewusstsein für das, was zählt? Oder warum die vielen Tabletten? Die dauernde Schlaflosigkeit? Die ständigen Termine beim Therapeuten? Die Sucht nach Endlosunterhaltung bei gleichzeitiger Dauererschöpfung? Die Angst vor der Stille? Die Empörung in den sozialen Medien? Der Teufelskreis aus Begierde und Frustration? Das dauernde Gefühl, nicht genug vom Leben abzukriegen? Manchmal stelle ich mir vor, wie sich ein Mensch, der gerade erst geboren wird, in fünfzig Jahren fragt, warum das Christentum damals eigentlich so unter die Räder gekommen ist, wo es doch eine gute und schöne Sache war und vor allem: nichts Besseres nachgekommen ist. Zur Erinnerung: Der Katholizismus, das Alte, die Welt drum herum, das Moderne, das hat es schon einmal gegeben – im Nationalsozialismus.

Ich werde den Verdacht nicht los, dass wir die Welt neu denken müssen; nicht im Sinne eines Politik- oder Systemwechsels. Ich meine etwas Tieferes, das sich nicht politisch verordnen lässt, einen spirituellen Bewusstseinswandel, der weit über Parlamentsdebatten hinausgeht, eine grundsätzliche Verwandlung der Welt, zum Leuchten gebracht durch die Gnade Gottes, die Erkenntnis, dass unsere Zukunft, wie es Papst Benedikt einmal formuliert hat, im „Sein-für“ liegt. Während der Pandemie sah es ein paar Monate lang so aus, als könnte dieser Bewusstseinssprung gelingen, als viele, inspiriert durch die erbarmungslosen Umstände, den Blick für das Wesentliche zurückerlangten: Solidarität statt Konkurrenz, Zeit statt Stress, viel Natur, viel Ruhe. Aber die Entwicklung war nicht nachhaltig, der Mensch vergisst schnell, wenige Monate später war alles beim Alten.

Ich werde regelmäßig von einer Angst heimgesucht. Ich habe aufgehört, darüber zu sprechen; es führt zu nichts. Diese Angst hat nichts mit dem Klima, mit Krieg oder Armut, ja nicht einmal mit dem Älterwerden oder dem Sterben zu tun. Sie ist umfassender und reicht weit über mein eigenes Leben hinaus in eine ferne finstere Zukunft. Es ist die Angst, dass wir uns irgendwann nicht mehr daran erinnern können, was das eigentlich mal war und bedeutet hat: ein Mensch zu sein. Dass der Zauber des Lebens in eine funktionale, digital überwachte Existenz mündet, nur unterbrochen durch gelegentliche Dopaminschübe. Eine Welt, in der gut gelaunte, kontrollierte und dauervernetzte Menschen in einer scheinbar geselligen, aber in Wahrheit beklemmenden Atmosphäre gemeinsam einsam in Salatbowls stochern – ein „kantenfreies Utopia“, wie es der Schriftsteller Bret Easton Ellis mal genannt hat.

Manchmal ist die Angst so groß, dass ich niemanden sprechen möchte, dann gehe ich nicht ans Telefon, checke nicht meine Mails, gehe nicht aus. Meine Freunde sagen: „Wir wissen, wie es dir geht“, aber ich spüre, dass sie es nicht wissen, weil sie es nicht wissen können. Es sind die Momente, in denen ich mich an einem Dienstagnachmittag in eine Kirche setze, nicht um meine Angst zu verdrängen, sondern um sie genauer anzuschauen, weil ich weiß, dass nur dann göttlicher Trost überhaupt zu mir durchdringen kann.

Meistens bleibe ich nur ein paar Minuten, schalte mein Handy auf lautlos, sauge die steinerne Kühle und die letzten Weihrauchreste ein und kann nicht fassen, dass sich fast niemand nach dieser Pracht, nach dieser Stille sehnt. Fast immer bin ich der Einzige, manchmal kniet ein Mütterchen mit Strickmütze vor mir, manchmal huscht der Mesner mit einer Gießkanne durch die Gänge. Wenn ich Glück habe, spielt jemand Orgel, dann bleibe ich länger; es gibt wenig Schöneres als ein privates Orgelkonzert. Fast immer werfe ich fünfzig Cent in den Opferstock, zünde eine Kerze an, spreche ein Gebet, betrachte ein Gemälde oder eine Heiligenstatue. Und wenn ich Minuten später blinzelnd ins Freie trete, hat sich meist nicht viel verändert. Der Tag ist immer noch warm und wolkenlos, auch die Angst ist noch da, und ich weiß immer noch keinen Weg an ihr vorbei, aber ich weiß einen Weg durch sie hindurch.

Auszug aus: Tobias Haberl, „Unter Heiden: Warum ich trotzdem Christ bleibe — Was kann das 21. Jahrhundert eigentlich von gläubigen Menschen lernen?“ btb, 288 Seiten, 22 Euro