Die ersten Anzeichen der Sehverschlechterung bei Andreas Chrzanowski begannen bereits mit elf Jahren. Er bemerkte, dass er im Dunkeln weniger sehen konnte, bis nach und nach die Farben verblassten und seine Sicht trüber wurde. Ein immer engerer Tunnelblick führte schließlich dazu, dass er mitten im Theologiestudium komplett erblindete. Die Ursache war eine Netzhauterkrankung, die er von seinem Großvater geerbt hatte. Trotz dieser Veränderung blickt Chrzanowski heute gelassen zurück: „Mein Großvater war für mich ein Vorbild, wie er mit seiner Blindheit umgegangen ist und wie er Stärke aus dem Glauben gezogen hat“, sagt er.

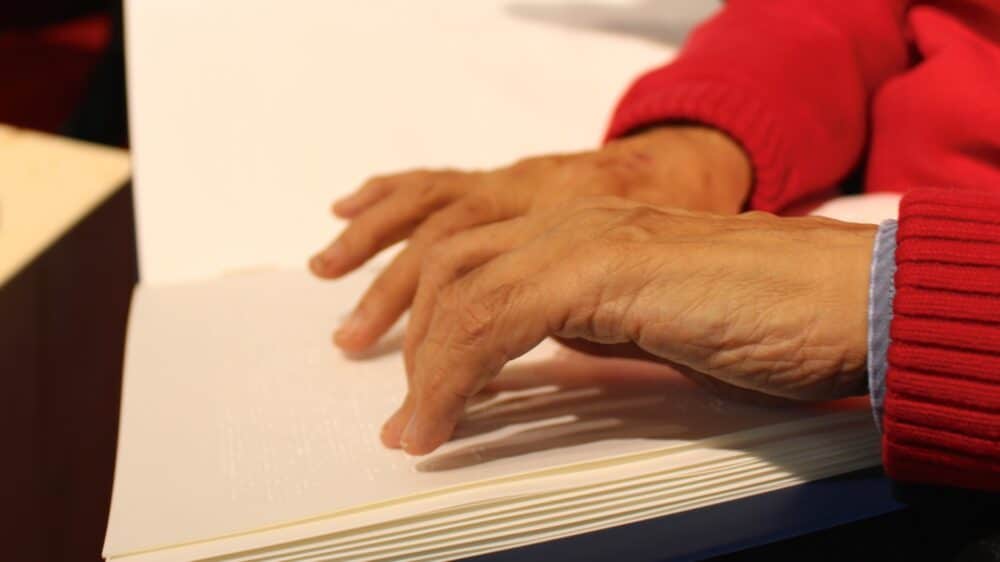

Von ihm lernte er schon früh die Brailleschrift, die ihm eine selbstständige Lebensführung erleichterte. Das Lesen der Punktschrift mit den Fingern zu beherrschen, ist in seinen Augen eine wichtige Voraussetzung, um beruflich und im Alltag zurechtzukommen. Gerade im Alter werde das Lernen jedoch immer schwieriger, sagte Chrzanowski. Es gebe einen Unterschied zwischen den Menschen, die von Geburt an blind sind, und denen, die ihre Sehkraft im Laufe des Lebens verlieren.

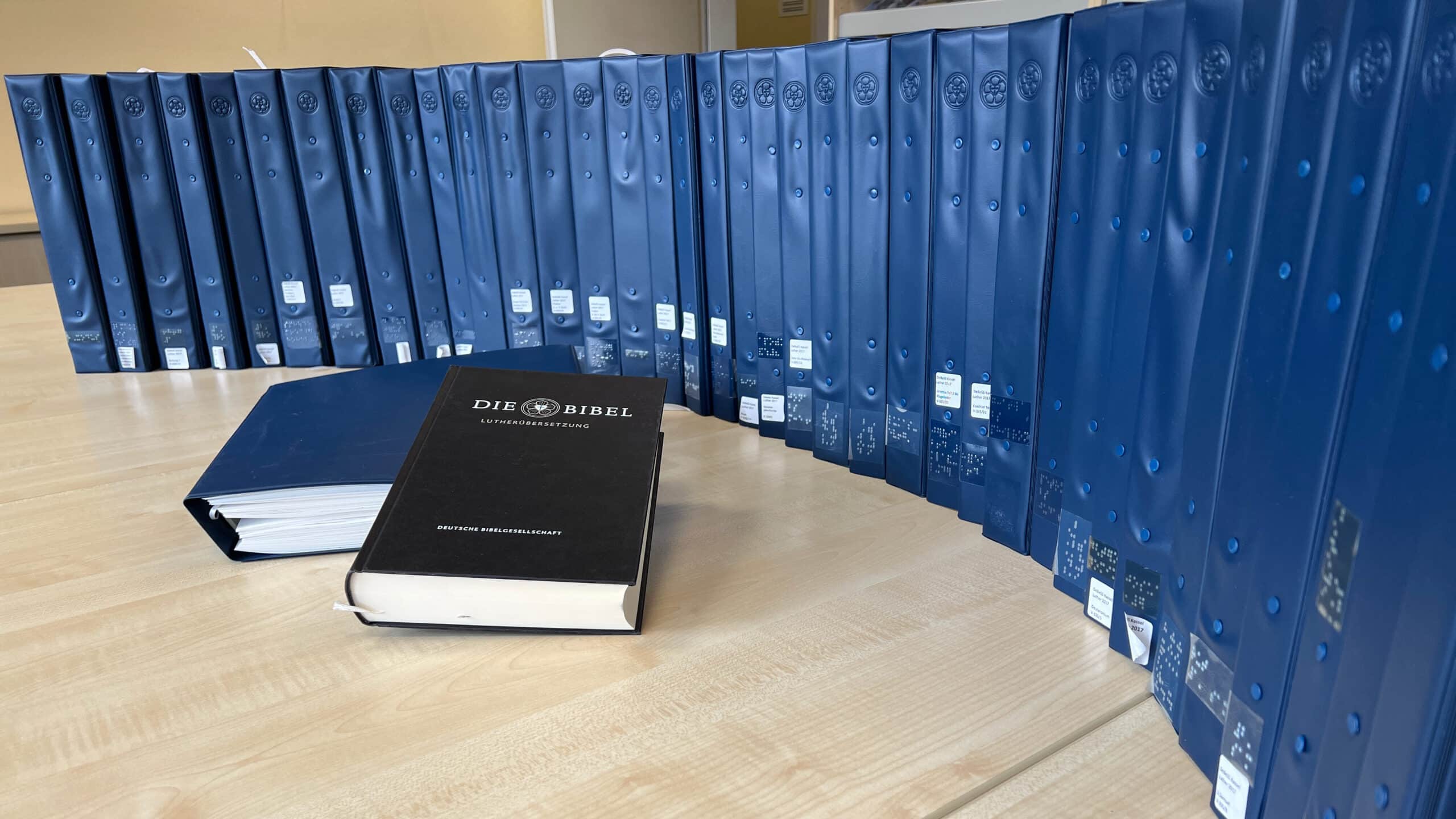

Der Glaube spielte von Anfang an eine wichtige Rolle in seinem Leben. Seine Blindheit schwächte seinen Glauben nicht, ganz im Gegenteil. Jesus habe im Neuen Testament immer eine besondere Liebe für Menschen mit Beeinträchtigungen gezeigt, betonte er. Chrzanowski liest die Bibel heute vor allem digital über eine barrierefreie App. Die Produktion von Bibeln in Braille sei „wahnsinnig teuer“, sagt er. Deshalb werde die Braille-Lutherbibel in Deutschland von der Blinden- und Sehbehindertensorge subventioniert – erhältlich ist sie für rund 100 Euro.

An der Umsetzung der Lutherbibel in Brailleschrift hat Chrzanowski selbst mitgearbeitet. Neben gedruckten Braille-Bibeln gewinnen digitale Angebote zunehmend an Bedeutung, da sie viele Menschen im Alltag unterstützen und barrierefrei gestaltet sind. Die Deutsche Bibelgesellschaft bietet neben Braille-Bibeln auch Großdruck-Ausgaben und Hörbibeln an, die ebenfalls eine wichtige Alternative für sehbehinderte Menschen darstellen.

Die Bibel in Braille:

Braille-Bibeln gibt es, aber sie sind aufwendig in der Herstellung und sie benötigen mehr Platz. Die Deutsche Bibelgesellschaft bietet eine vollständige Lutherbibel in Punktschrift an, sie umfasst über 40 dicke Bände. Außerdem stehen verschiedene Großdruckausgaben zur Verfügung. Die „Basisbibel“ liegt ebenfalls in Punktschrift und Großdruck vor. Daneben gibt es beide Übersetzungen als Hörbibel (multimediales Daisy-Format, Audio-CDs, App) sowie digitale Ausgaben. Auch das Evangelische Gesangbuch liegt in verschiedenen Ausgaben für Blinde und Sehbehinderte vor. Unterstützung bieten Blindenbibliotheken und kirchliche Blindenwerke wie das Deutsche katholische Blindenwerk (DKBW) und der Dachverband der evangelischen Blinden- und evangelischen Sehbehindertenseelsorge (DeBeSS).

Sehbehinderte fühlen sich unsichtbar

Für Menschen mit Blindheit und Sehbehinderung stehen Braille-Bibeln und weitere Medien in spezialisierten Leihbüchereien zur Verfügung. Die Blindenstudienanstalt Marburg und die Deutsche Blinden-Bibliothek bieten über 70.000 Medien zur kostenfreien Ausleihe an, darunter auch die Lutherbibel 2017 und die „Basisbibel“ in Braille. Diese Einrichtungen sind für viele blinde Menschen ein unverzichtbarer Zugang zu Bildung und Glaubensleben.

Reiner Delgado, Sozialreferent beim Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband und selbst blind, erklärt: Nur etwa 20 Prozent der blinden Menschen in Deutschland beherrschen die Brailleschrift. „Viele Menschen erblinden erst im Erwachsenenalter und scheuen das anstrengende Lernen“, sagt er. Es hätten auch nicht alle die Möglichkeit, die Schrift zu erlernen. Dennoch sei Braille enorm wichtig für die Unabhängigkeit und die Teilhabe, gerade auch im Glaubensleben.

Delgado appelliert an Gemeinden, blinde Menschen nicht nur als Empfänger von Hilfe zu sehen: „Die Grundeinstellung sollte sein, blinde Menschen als aktive Mitglieder des Volkes Gottes mit vielen Gaben wahrzunehmen.“ Das plötzliche Erblinden ist für viele Menschen eine Welt, die sie nicht kennen und die oft mit Einsamkeit einhergeht. Eine Begleitung und echte Unterstützung seien laut Chrzanowski essenziell.

Er berichtet aus seiner Erfahrung, dass blinde Menschen oft unsichtbar bleiben, selbst in Gemeinden, zu denen sie gehören. Zusätzlich sei der Informationsfluss von Beginn der Sehbehinderung an eingeschränkt, Websites, Gemeindebriefe oder Veranstaltungsinformationen plötzlich nicht mehr zugänglich. Viele Gemeinderäume seien nicht barrierefrei, und oft fehlten große Schriftgesangbücher. Dabei würden auch Sehende von solchen Angeboten profitieren, weil sie besser lesbar sind, erklärt Chrzanowski.

Viel Entwicklungspotenzial bei der Inklusion

Er setzte sich deshalb dafür ein, dass Gemeinden eine Willkommenskultur für blinde und sehbehinderte Menschen entwickeln. Fortbildungen und Sensibilisierungsangebote würden Verantwortlichen helfen, besser auf die Bedürfnisse einzugehen. Eine einfache Frage wie „Wie können wir helfen?“ könne den Unterschied machen, erklärt er. Die Kirche bemühe sich zwar um Inklusion, doch es gebe noch viel Entwicklungspotential.

Spezialwissen über Sehbehinderungen sei nötig, doch nicht überall verfügbar. Außerdem würden Stellen für Seelsorger mit Fokus auf Sehbehinderte gestrichen, was die Arbeit erschwere. Heute leitet Chrzanowski die Hildesheimer Blindenmission. Dort setzt er sich für blinde und sehbehinderte Menschen ein, arbeitet an inklusiven Angeboten und begleitet Gemeinden auf ihrem Weg zur Barrierefreiheit. Sein Wunsch an Gemeinden lautet: „Habt ein offenes Auge für Menschen mit Behinderung. Nicht jeder ist sofort sichtbar, aber alle sind Teil unserer Gemeinschaft.“

Louis Braille:

Die Brailleschrift hat 1825 der damals 16-jährige Franzose Louis Braille entwickelt. Sie besteht aus einem System von sechs Punkten, die in verschiedenen Kombinationen Buchstaben, Zahlen und Satzzeichen darstellen. Die Punkte sind als Erhebungen in Papier geprägt. Die Schrift kann daher mit der Fingerspitze ertastet werden und ist weltweit das wichtigste Medium für blinde Menschen, um lesen und schreiben zu lernen. Louis Braille war neben seiner Aufgabe als Blindenlehrer auch als Organist an einer Pariser Kirche tätig. Er entwickelte auf dem Braille-System auch eine Notenschrift und fertigte damit Partituren an. In Deutschland wurde die Brailleschrift 1879 eingeführt.

Der Artikel ist erstmals in der Ausgabe 4/2025 des Christlichen Medienmagazins PRO erschienen. Das Heft können Sie hier kostenlos bestellen.