PRO: Herr Diehl, warum nennt man Sie auch Mr. Hodgkin’s-Disease?

Volker Diehl: Die Hodgkinsche Erkrankung ist eine Form von Lymphknotenkrebs bei jungen Erwachsenen. Ich habe als junger Mediziner angefangen, am sogenannten Epstein-Barr-Virus (EBV) zu forschen. 1966 habe ich in Amerika bewiesen, dass dieses Virus eine normale Lymphozytenzelle, also Zellen der Immunabwehr, in eine unsterbliche Zelle verwandeln kann. Bei der Hodgkin Erkrankung wird diese Immunzelle, ein B-Lymphozyt, durch das EBV in Verbindung mit anderen Faktoren zu einer bösartigen Zelle, der Monsterzelle. Ich habe in vielen Jahren Forschung herausgefunden, dass diese Art von Tumoren, die nach und nach durch das Lymphsystem den ganzen Körper befallen, mit dieser Monsterzelle zusammenhängen.

Das heißt, die Krankheit selbst haben Sie nicht entdeckt, aber Sie haben das Virus entschlüsselt?

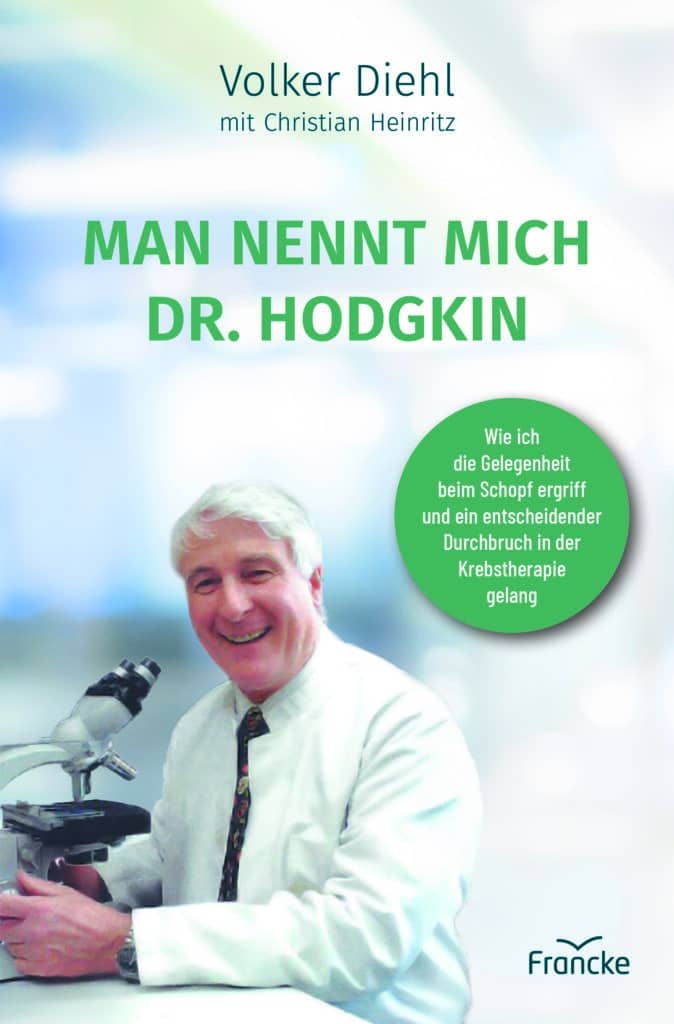

Genau. Die Hodgkin-Erkankung selbst hat erstmals Dr. Thomas Hodgkin beschrieben, ein gläubiger Quäker im London des 19. Jahrhunderts. Man wusste aber 160 Jahre lang nicht, woher sie kommt und was sie überhaupt ist, bis wir schließlich 1994 bewiesen, dass es eine Tumorerkrankung ist. Ich habe die Monsterzellen 1969 erstmals unter dem Mikroskop gesehen – und in den Krankenhäusern die vielen jungen Patienten, die einfach starben. Ich war damals so erschüttert, dass ich der Krankheit geschworen habe: „Dich kriege ich!“ Es hat zehn Jahre und 428 Versuche gebraucht, bis ich die Zelllinie nachzüchten konnte. Dann hatten wir also die nachgebildete Zelle im Jahr 1978, aber es starben immer noch etwa 80 Prozent der jungen Patienten an dieser Erkrankung. Deshalb habe ich gemeinsam mit anderen die Deutsche Hodgkin-Studiengruppe ins Leben gerufen, die heute die größte in der Welt ist und mit der ich auch jetzt mit 87 Jahren noch zusammenarbeite. Nach insgesamt 47 Jahren Forschung und mit 30.000 beteiligten Patienten, von denen viele noch leben, ist es uns gelungen, eine Heilungsrate von 98 Prozent zu erreichen.

Trotz dieser bemerkenswerten Lebensleistung beenden Sie Ihre Biografie mit einem Bibelzitat: „Wer sich aber rühmt, der rühme sich des Herrn.“ Sind Sie so ganz frei von Eitelkeit?

Meine Mutter war eine sehr kluge Frau, sie hat acht Kinder gehabt. Ich habe sie sehr geliebt. Ich war früher ein guter Sportler, Musiker, nicht der Schlechteste in der Klasse und immer eine Führungsfigur. Wenn ich dann an manchen Tagen ganz stolz aus der Schule kam, dann sagte meine Mutter immer: „Volker, bilde dir nichts ein. Es ist alles Gnade.“ Das ist für mich eine Grundhaltung im Leben geworden. Meine Mitarbeiter haben mich auch immer bescheiden genannt.

Foto: PRO/Anna Lutz

Foto: PRO/Anna Lutz Zur Person

Volker Diehl ist Internist und Onkologe im Ruhestand. International hat er sich einen Namen gemacht, weil er das Hodgkin-Lymphom entschlüsselt und als Krebs identifiziert hat. Darüber hinaus entwickelte er eine wirksame Heilmethode. Diehl hat auf der ganzen Welt geforscht, etwa in Schweden oder den USA. Heute, mit 87 Jahren, lebt er in Berlin.

Sie sind als Mediziner um die ganze Welt gereist, haben international geforscht und gelehrt. Wie bleibt man da auf dem Teppich?

Naja, ich musste schon kämpfen, dass man mir glaubte. Gerade in Amerika, wo die großen Helden der Krebsforschung arbeiteten, haben mich viele lange nicht ernst genommen. Und schließlich waren die Amerikaner dann eifersüchtig auf unsere Erfolge mit der Art, wie wir die Chemotherapie anwendeten. Man unterstellte uns, die Therapie wäre zwar wirksam, würde aber unfruchtbar machen oder Leukämie verursachen. Wir mussten erst beweisen, dass sie nicht nur wirksamer war als die aus Amerika, sondern auch weniger Nebenwirkungen hatte.

Glauben Sie, Gott hat etwas mit Ihren Entdeckungen und Forschungen zu tun?

Ja, ich glaube an Führung und an Nachfolge. Ich habe schon in der Schule und später in der Studenten- und Assistenzzeit gemerkt, dass es eine Kraft außerhalb von mir gibt, die mich auf Menschen hinweist und lenken will. Nur musste ich die Gelegenheiten eben auch ergreifen. Dazu braucht es Achtsamkeit. Ich habe oft in meinem Berufsleben gebetet, welche Wege ich gehen soll.

Sie stammen aus einer pietistischen Familie. Wieviel Pietismus ist heute noch in Ihrem Glauben vorhanden?

Aus dieser Zeit habe ich die Nähe zu Gott mitgenommen. Eine Sensibilität für etwas, das außerhalb von mir ist und größer ist als ich, mich aber leiten will. Ich war aber als junger Mensch und bin bis heute der Meinung, dass Glaube ein Leben verändern muss. Es muss Liebe und Treue sichtbar werden. Dass man versucht, seine negativen Eigenschaften in den Griff zu bekommen. Mich hat abgestoßen, dass Menschen am Sonntagmorgen die Bibel zitieren und beten, um dann nach Hause zu gehen, sich mit ihrer Frau zu streiten und die Kinder aus dem Haus zu jagen. Ich war später in einer sehr exklusiven Gemeinde und habe das alles erlebt. Dann die Regeln: Ich durfte nicht tanzen, nicht Geige spielen, das war alles Sünde. Ich habe dann Menschen gesucht, die beispielhaft das lebten, was sie auch sagten. Zeitweise war ich weit weg von Gott, aber ich habe ihn wiederentdeckt.

„Gott war immer der Größte. Souverän, unverwandelbar.“

Volker Diehl im Interview mit PRO

Hat sich Ihr Gottesbild verändert?

Nein, das hat sich nie verändert. Gott war immer der Größte. Souverän, unverwandelbar. Ich wusste, ich muss mich verändern, meine Beziehung zu ihm. Weil ich Gottes Resonanz brauche. Ich habe nie an Gott gezweifelt, sondern an seinem Fußvolk.

Sie haben sich schon als junger Mensch mit der Frage auseinandergesetzt, wie Gott Leid zulassen kann. Das scheint mir besonders für einen Onkologen eine wichtige Frage zu sein. Warum hat Gott den Krebs geschaffen? Oder warum lässt er ihn zu?

Darauf habe ich keine Antwort. Die Schwestern und Pfleger haben mich abends oft angerufen, ich solle nochmal auf die Intensivstation kommen. Da liege einer im Sterben und brauche mich. Ich hatte sehr engen Kontakt zu meinen Patienten, ich habe auch viel mit ihnen gebetet. Oft, wenn ich dann im Aufzug stand auf dem Weg zu ihnen, habe ich gebetet: „Jesus, warum passiert das? Was soll das? Wo hört das Leid auf? Ich verzweifle an dir.“ Ich habe nie eine Antwort gefunden. Stattdessen habe ich erkannt: Gott hat uns hier keinen Ponyhof als Leben gegeben. Leid, Freude und Glück gehören dazu. Ich habe akzeptiert, dass er souverän ist. Ich verzweifle an ihm, aber ich halte dennoch an ihm fest. Weil ich weiß, dass mein Erlöser lebt.

Viele Ihrer Berufskollegen verzweifeln daran.

Onkologen haben es sehr schwer, weil sie vom Leid umgeben sind. Entweder sie drücken es ganz weg, werden hart und verlieren ihre Empathie. Andere werden Alkoholiker, konsumieren Drogen oder machen die irrsinnigsten Sportarten. Ich hatte zum Glück den Glauben. Und durch Gnade habe ich ihn nicht verloren. Der Erfolg mit Hodgkin war für mich natürlich auch eine Art Elysium. Immer, wenn ich es nicht mehr ausgehalten habe, bin ich ins Labor gegangen und habe geforscht. Trotzdem habe ich viel vom Leid der Patienten geträumt.

Sie sagten, Sie haben mit ihnen gebetet …

Nicht mit allen. Aber mit denen, die gläubig waren oder die das wollten. Wenn ich als Arzt an dem Punkt war, wo ich keine Waffe mehr gegen den Krebs hatte, habe ich gefragt, ob ich für sie beten darf. Das ist dann auch oft geschehen. Meine Frau Antje und ich haben morgens auch immer gemeinsam die Losungen gelesen und für die Patienten gebetet.

„Wenn ich als Arzt an dem Punkt war, wo ich keine Waffe mehr gegen den Krebs hatte, habe ich gefragt, ob ich für sie beten darf. “

Sie sind immer offen mit Ihrem Glauben umgegangen. Haben die Kollegen das ernst genommen oder wurden Sie belächelt?

Ich war vielleicht so etwas wie ein bunter Papagei in der Fakultätssitzung. Die Kollegen nahmen mich fachlich ernst, auch, weil ich mit meiner Forschung extrem viel Geld eingeworben habe. Deshalb sagten sie sich wohl: Der spinnt ein bisschen, aber er ist ein guter Arzt. Ich habe aber auch nie versucht, meine Freunde in der Wissenschaft zu missionieren. Genauso, wie ich nie Menschen auf dem Sterbebett versucht habe zu überzeugen, von denen ich wusste, dass sie mit Glauben nichts zu tun haben wollten. Das hätte ich als unfair empfunden. Am Ende muss Jesus die Menschen berühren. Ich kann es nicht tun. Ich kann nur flankieren. Und natürlich dafür beten, dass sie Gott finden.

Sie haben nicht nur in Ihrer Arbeit Leid erleben müssen, sondern auch privat. Einer ihrer Brüder ist mit zwölf Monaten verstorben. Ihr Vater starb mit 61 Jahren an einem Herzinfarkt. Ihre Mutter an Krebs und Ihre Ehefrau Antje an einer Lebererkrankung, ausgelöst durch eine unerkannte Hepatitis. Sie schreiben über diese Zeit: „Da war kein Jesus, da war nur Hiob.“

Meine Mutter ist bei mir in der Klinik gestorben. Sie hat furchtbar gelitten. Aber es war dann am Schluss eine Erlösung. Ich war dann auch dankbar, dass sie gehen konnte. Sie ist 83 gewesen und hat ein vollendetes Leben gehabt. Da habe ich keinen Schmerz empfunden. Im Gegensatz zu der Zeit, als meine Frau ging. Sie lag einfach morgens tot neben mir.

Ihre Frau Antje war an Hepatitis C erkrankt, hatte im Verlauf eine Leberzirrhose und schließlich ein Leberzellkarzinom.

Eines Nachts wurde sie wach und sagte, sie habe Schmerzen hinter dem Brustbein. Ich habe ihr eine Tablette gegeben mit Milch. Ihre letzten Worte waren: „Iiihh, du weißt doch, ich mag keine Milch.“ Dann holte sie zweimal tief Luft und ich dachte, jetzt schläft sie. Morgens wollte ich sie wecken, da lag sie tot und blass neben mir.

Begreift man so etwas als Arzt als persönliche Niederlage?

So habe ich es nicht gesehen. Ich habe sie ja lange gepflegt vorher, habe den ganzen Haushalt gemacht, denn sie war sehr schwach. Obwohl sie Zeit ihres Lebens eine sehr starke Frau war. Sie war es, die immer weiter kämpfen wollte. Über Jahrzehnte. An Punkten, an denen ich sie fragte, ob sie die Therapien nicht einstellen wolle, war sie immer bereit, weiterzumachen. Dabei hatte sie Allergien, Atemnot, offene Ausschläge im Mund, ständigen quälenden Juckreiz. Sie sagte dennoch: Ich will leben. Dabei wusste sie immer: Ich bin in Gottes Hand.

Wie haben Sie den Tod Ihrer Frau verarbeitet?

Ich war zwei Jahre lang in einer Depression. In dieser Zeit habe ich viel geweint, aber auch meine Beziehung zu Gott nochmal überdacht. Die Menschen um mich herum haben mir damals immer gesagt: Du bist stark, du bist gläubig, Gott wird dir helfen. Aber da war nichts von alledem. Am Ende habe ich Trost gefunden in einem Psalmwort: Gott stellt meine Füße auf ein weites Feld. Ich habe gemerkt: Da ist kein weites Feld vor mir. Da ist nur Enge. Aber wenn ich will, dann kann ich meine Füße auf dieses Feld stellen, Gott bereitet es mir. Ich muss aktiv werden, nicht länger in Selbstmitleid zerfließen, Menschen abstoßen, mich zurückziehen, sondern offen sein.

Sie sind 87 Jahre alt, haben Ruhm erlebt, Leid und sind darüber hinaus ein weltweit angesehener Mediziner. Was raten Sie jungen Menschen – gesundheitlich und im Blick auf den Glauben?

Gesundheitlich: Bewegen Sie sich, treiben Sie Sport, genießen Sie das Leben, aber tun Sie alles in Maßen. Leben Sie in Beziehungen, denn nicht das Ich zählt, sondern das Du. Finden Sie eine Heimat. Was den Glauben angeht: Seien Sie offen, hören Sie hin. In dieser Welt klingen so viele Stimmen in uns, es ist, als hörten wir den ganzen Tag Radio. Aber warum, so frage ich mich, hören wir nicht mehr auf Gott, der zu uns reden will? Dann nämlich kämen wir in diesen Zustand der Resonanz. Wir schwingen dann gemeinsam mit Gott, wie Martin Schleske, der Geigenbauer, sagt. Wenn wir in diese Resonanz mit Gott kommen, dann ist unsere Seele zu Hause.

Herr Diehl, herzlichen Dank für das Gespräch!